Технологии заготовки объемистых кормов. «Велижская новь», газета МО «Велижский район» Смоленской области

Лекция №6 Тема: Технология заготовки кормов

Зеленый конвейер - это организация бесперебойного снабжения животных зеленым кормом в течение всего пастбищного периода в размерах, полностью удовлетворяющих потребность скота.

Зеленый корм считается биологически наиболее полноценным для животных. В пастбищный период молодняк животных всех видов нормально развивается, приобретает устойчивость к заболеваниям. Зеленый корм наиболее дешевый. Себестоимость животноводческой продукции в летний период в 1,5-2 раза ниже, чем в зимний.

Культуры зеленого конвейера должны отвечать следующим основным требованиям: давать стабильный высокий урожай зеленой массы высоких кормовых достоинств и хорошо поедаемой животными, иметь разные сроки годности к стравливанию, оказывать благоприятное действие на здоровье и продуктивность животных, быть пригодными к механизированной уборке, давать дешевый корм.

Основными культурами зеленого конвейера во многих районах являются многолетние травы: из бобовых - клевер луговой, гибридный и ползучий (на пастбище), люцерна, эспарцет, донник; из злаковых - тимофеевка луговая, ежа сборная, кострец безостый, овсяница луговая, канареечник тростниковый, житняк и др. Ежа, кострец, могут давать ранний зеленый корм. Травы высевают в чистом виде и в смесях.

Из ранних яровых культур в зеленый конвейер включают вику яровую, горох, кормовой люпин, чечевицу, чину, рапс, райграс однолетний, горчицу, яровые хлеба в зависимости от местных условий.

Из пропашных культур в зеленый конвейер включают корнеплоды, капусту, бахчевые, топинамбур.

Различают три типа зеленого конвейера: 1. естественный при использовании только природных пастбищ и сенокосов; 2. искусственный при использовании сеяных многолетних и однолетних трав, кормовых культур; 3. комбинированный, при использовании естественных и культурных пастбищ, а также полевых кормовых культур.

Смешанный тип конвейера получил наибольшее распространение во всех зонах нашей страны. Основную часть зеленого корма в этом случае животные получают с культурных пастбищ и естественных угодий, в периоды плохого отрастания трав-с посевов многолетних и однолетних трав и культур.

При построении зеленого конвейера важно правильно недобрать кормовые культуры, способные обеспечить бесперебойное поступление зеленого керма в течение пастбищного периода.

При организации зеленого конвейера важно определить способ использования травостоя. Известны три способа: пастбищный, стойловый и комбинированный. Пастбищный способ предусматривает стравливание травы на корню, он дешевле остальных. Стойловый способ предполагает скармливание свежескошенной массы в кормушках; он требует дополнительных средств на скашивание, транспортировку и раздачу массы, но зеленая масса лучше поедается. При комбинированном способе пастьба сочетается с подкормкой зеленой массой в кормушках. Внедрение зеленого конвейера способствует бесперебойному обеспечению скота полноценным кормом в течение всего летнего сезона.

Сено. В кормовом рационе животных сено составляет значительную долю. Питательность сена высокая по сравнению с другими грубыми кормами.

В создании прочной кормовой базы важное значение приобретают рациональное использование сенокосов, сбор сена без потерь и наилучшего качества.

При уборке сена следует учитывать, что различные части одних и тех же растений имеют неодинаковую кормовую ценность. Например, листья растений, соцветия, верхние части стеблей обладают более ценными кормовыми достоинствами.

Одна из важнейших задач при уборке трав на сено - получение наибольшего сбора сена и сохранение его питательности, что в значительной мере зависит от правильного проведения отдельных процессов уборки.

Особенное внимание должно быть обращено на борьбу с потерями. Запоздание со сроками кошения, неправильное проведение уборки, значительные разрывы между скашиванием трав, сгребанием, копнением и скирдованием приводят к большим потерям. При неправильной сушке и несоблюдении других правил уборки качество сена снижается на 20--25%.

Поэтому важные условия получения сена высокого качества и устранения потерь при уборке - своевременное скашивание травы, соблюдение требуемой высоты скашивания, правильное сгребание, копнение и скирдование сена, механизация главнейших процессов уборки, а также надлежащее хранение сена.

Скашивание трав - один из основных, решающих процессов, от которого зависит как количество, так и качество сена.

Сроки скашивания. Наибольший урожай сена и сырого протеина получают при скашивании трав во время колошения или цветения.

Поздно скошенные травы грубые, жесткие и плохо поедаются животными. Кроме того, при запаздывании с уборкой на сенокосных участках появляются в большом количестве сорные травы, плохо поедаемые животными.

Как слишком раннее, так и очень позднее скашивание травостоя отрицательно отражается на продуктивности сенокосных угодий не только в данный год, но и в последующие, так как питательные вещества в растениях усиленно накапливаются в период колошения или бутонизации и заканчивается этот процесс в период цветения. В более поздние фазы роста и развития растений количество этих веществ уменьшается.

Вторые укосы. От своевременного проведения первого укоса зависит получение полноценного второго укоса на сено. При втором укосе (отава) получают от 25 до 50% сена по сравнению с урожаем первого укоса, а иногда и более. Качество сена со второго укоса обычно выше, чем с первого, что объясняется более нежной массой. Отава содержит белка в 1,5-2 раза больше, чем трава основного укоса.

Сгребание травы. При уборке трав большое значение имеет своевременное и правильное сгребание, иначе происходят большие потери, особенно наиболее питательных частей растений - соцветий и листьев.

Сгребать траву нужно в равные валки, этим облегчается последующее стягивание сена в копны или скирды. Сгребать лучше поперек прокосов, так как при таком способе меньше потерь, чем при движении граблей вдоль прокосов. Скошенную траву нельзя оставлять на длительное время в прокосах; чтобы не было лишних потерь, лучше всего сгребать ее в день скашивания.

Сушка сена в кратчайшие сроки уменьшает потери питательных веществ. Весь процесс сушки травы сводится к тому, чтобы в результате удаления (испарения) воды из растений довести содержание влаги в сене не более чем до 17, а в травяной муке - до 8-13%. Удаляют воду из травы воздушной сушкой ее в полевых условиях (в прокосах, валках, на вешалах, в копнах и т. д.) или при досушивании в сенохранилищах путем принудительного вентилирования обычным неподогретым или подогретым воздухом. Если траву сушат в сушильных установках нагретым воздухом с высокой температурой, то такую сушку называют искусственной.

Для сушки травы необходимы определенные температуры, относительная влажность и движение воздуха. Для ускорения сушки в полевых условиях применяют ворошение, валкование, копнение, досушку с вентилированием и т. Д. Ускорение сушки стеблей достигается их плющением, что особенно важно при уборке толстостебельных растений.

При очень быстрой искусственной сушке (несколько секунд или минут) с температурой в первый период 800-1000 °С и во второй - 80-100°С получается продукт (травяная мука), по своей питательной ценности (содержанию протеина) и переваримости почти не отличающийся от исходной зеленой травы.

Во время сушки в результате биохимических процессов улучшается качество сена, оно становится ароматичным.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕНА

Оценка качества сена необходима для того, чтобы в зависимости от кормового достоинства распределить сено на группы, а при содержании в сене вредных и ядовитых трав выбраковать его и тем самым предупредить отравление животных. Кроме того, в зависимости от оценки качества сена скирды и стога распределяют для скармливания тому или иному виду скота. Самое лучшее по качеству и питательности сено дают молодняку крупного рогатого скота, молочным коровам и быкам-производителям.

При оценке сена особое внимание следует обращать на запах, цвет, возраст травы (фаза развития, во время которой были скошены растения).

Сено, убранное своевременно и в хорошую погоду, должно быть ароматным. Сено, испортившееся от дождей, убранное в сырую погоду, имеет запах плесени; бурое или горелое, но хорошо приготовленное пахнет печеным хлебом.

Цвет сена, убранного в хорошую погоду, также различный: злаковых трав - зеленый, люцерны - ярко-зеленый, из клевера - буровато-зеленый, осоковых трав - изумрудно-зеленый.

Качество сена зависит также от содержания в нем пыли

А. Оценка ботанического состава

Б. Оценка общих качеств:

1. Возраст растений и время уборки

2. Цвет и запах:

Суммарная оценка такова: очень хорошее сено - 80-100 баллов, хорошее - 60-80, среднее - 40-60, плохое - 20-40, очень плохое - ниже 20 баллов.

Сено подразделяется в зависимости от ботанического состава и места произрастания растений на сеяное бобовое, сеяное злаковое, сеяное бобово-злаковое, естественных сенокосов.

Оно должно быть без признаков горелости, а также без затхлого, плесневого, гнилостного и других посторонних запахов

Цвет сеяного бобового и бобово-злакового сена должен быть от зеленого и зеленовато-желтого до светло-бурого, сена сеяного злакового и природных сенокосов - от зеленого до желто-зеленого или зелено-бурого.

Сенаж приготовляют из провяленных многолетних и однолетних трав. Для получения его используют посевы бобовых и злаковых трав в чистом виде, их смеси, а также травы улучшенных естественных кормовых угодий. В отличие от обычного силоса, сохранность которого обусловливается накоплением органических кислот, образующихся вследствие брожения , консервирование сенажа достигается за счет физиологической сухости среды, при которой водоудерживаюшая сила тканей растений превышает сосущую силу большинства бактерий. Лишь плесневые грибы обладают значительно большей сосущей силой и могут развиваться на провяленной траве. Предотвратить развитие плесневых грибов в корме можно изоляцией его от доступа воздуха. В сенажной массе накапливаются углекислый газ и азот . Тот кислород, который попадает в сенажную массу при закладке ее в траншеи, быстро расходуется развивающимися микроорганизмами. Поэтому плесневые грибы, являющиеся аэробными организмами, не могут развиваться. Такие условия благоприятны для молочнокислых бактерий. Однако молочнокислое брожение в сенаже протекает слабее, чем при силосовании, поэтому значительного накопления молочной кислоты не происходит.

Полученный корм по питательности почти не отличается от свежей травы и охотно поедается скотом.

Технология приготовления сенажа включает следующие опе рации:

1. скашивание, плющение, провяливание и сгребание травы, в валки;

2. подбор травы из валков, ее измельчение и погрузка в транспортные средства;

3. закладка провяленной травы в хранилище;

4. укрытие хранилищ.

Закладка провяленной травы в хранилища. В хранилищах должна быть надежная защита сенажа от доступа воздуха. Наиболее полно этому требованию удовлетворяют сооружения башенного типа.

Для предотвращения порчи верхнего слоя сенажа в башнях любого типа необходимо закладывать сверху защитный слой из свежей измельченной зеленой массы толщиной 30-40 см.

Как только хранилище заполнено, массу в нем необходимо немедленно укрыть для изоляции от воздуха.

Отличительные технологические операции при закладке сенажа в траншеи следующие: трамбовка и последующее укрытие заполненной траншеи полиэтиленовой пленкой и слоем земли, опилок и торфа.

Закладка сенажа в траншеи должна продолжаться не более 3-4 дней. Ежедневно нужно укладывать слой сенажной массы 60-70 см. Поверх провяленной массы целесообразно заложит], слой свежескошенной травы (30-50 см).

Хорошо утрамбованную выровненную массу сенажа сверху укрывают

Качество сенажа. Он должен быть без плесени, без затхлого, плесневого и других посторонних запахов. По органолептическим и химическим показателям сенаж подразделяют на I, II и III классы и неклассный.

К неклассному относят сенаж бурого и темно-коричневого цвета, с сильным запахом меда или свежеиспеченного ржаного хлеба, соответствующий по остальным показателям требованиям

стандарта.

СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ

Консервирующим фактором при силосовании кормов служит молочная кислота, образующаяся в результате сбраживания сахаров. Кроме молочной кислоты, в силосе образуются уксусная, масляная и другие органические кислоты, накопление которых отрицательно сказывается на качестве силоса.

Чем больше сахара содержится в силосуемых растениях, тем легче они силосуются, тем больше кислотность силоса. Нормальная кислотность силоса - рН 4-4,2. Молочнокислые бактерии образуют молочную кислоту в основном из простых сахаров. Минимальное количество сахара, необходимое для доведения рН до 4,2, называется сахарным минимумом.

В зависимости от соотношения фактического содержания сахара и сахарного минимума растения подразделяют на легко-, трудносилосующиеся и несилосующиеся. У легкосилосующихся растений фактическое содержание сахаров выше сахарного минимума, у трудносилосующихся -- ниже.

К. легкосилосующимся относятся кукуруза, подсолнечник, вико-овсяная смесь, луговая отава; к трудносилосующимся--донник, вика, клевер; к несилосующимся - верблюжья колючка.

Чтобы предупредить нежелательные микробиологические процессы, силосуемую массу необходимо как можно скорее изолировать от доступа воздуха.

В результате различных процессов, происходящих при силосовании, силос отличается от "исходной массы почти полным отсутствием сахаров, меньшим содержанием крахмала и белка, но большим количеством аминокислот, молочном кислоты. Содержание протеина в хорошо приготовленном си лосе уменьшается не более чем на 10%.

Силос из трав занимает среди сочных кормов одно из первых мест и по питательности (содержанию протеина) мало отличается от зеленого корма, По содержанию переваримого белк;| силос из трав значительно превосходит другие виды силоса.

Благодаря высоким кормовым качествам силос из трав может служить прекрасным кормом, особенно зимой, способствуя повышению продуктивности животных. Летом, когда недоста точно зеленых кормов, силос из трав также можно использовать как высокопитательный корм.

Силос приготавливают из свежескошенной или подвяленной до влажности 60-75% измельченной массы растений. При силосовании сырья, имеющего влажность более 75, добавляют к нему 10-20% измельченной соломы.

Силосовать массу можно с добавкой консервантов, карбамида и других азотсодержащих химических веществ и без них.

Ценным силосным сырьем служат люцерна, чина, пелюшка, суданская трава, могар, сорго, а также бобово-злаковые смеси однолетних трав. Для силосования можно использовать траву с природных сенокосов. При своевременном скашивании на этих участках можно получить второй, а иногда и третий укос, особенно после подкормки минеральными удобрениями. При, длительной ненастной погоде часть трав на сенокосных угодьях целесообразно убирать на силос, который при своевременной уборке будет ценным кормом зимой или летом при недостатке зеленого корма.

Технология, приготовления силоса. Для заготовки силоса высокого качества большое значение имеет не только правильное определение сроков скашивания зеленой массы, но и проведение самой уборки. Прежде всего нужно скашивать столько зеленой травы, сколько можно убрать и заложить в тот же день на силос, в противном случае трава быстро теряет питательность (потери сахара, крахмала, каротина); кроме того, ухудшается силосуемость зеленой массы, а при длительном лежании она становится непригодной для силосования вследствие большой потери влаги. В неблагоприятную погоду скошенную зеленую массу необходимо сразу же засилосовать.

При приготовлении силоса массу необходимо измельчать. Это способствует лучшему ее уплотнению, вытеснению воздуха и тем самым уменьшению потерь в результате жизнедеятельности аэробных микроорганизмов. Чем больше влажность массы, тем меньшая степень измельчения необходима.

Важный фактор силосования - уплотнение массы. Уплотнять ее необходимо непрерывно, послойно в 20-30 см. Заполнять траншею нужно за 3-5 дней. Сразу же после заполнения силосную массу укрывают землей (20-50 см) или полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,12 мм. Можно укрывать и слоем соломы, однако потери питательных веществ при этом увеличиваются.

При силосовании кормов, богатых белками, например клевера, целесообразно вносить закваски молочнокислых бактерий. Широко распространен траншейный способ силосования. Траншеи могут быть заглубленные, полузаглубленные и наземные. Они должны иметь облицованные стенки и твердое основание. Ширина земляных траншей 9-15, высота 2,5-3,5 м. Силосуемую массу ежедневно нужно выравнивать по всей поверхности траншеи. Перед закладкой силоса всю зеленую массу взвешивают. Приходуется силос в количестве заложенной массы за вычетом 15% на так называемый угар. Это довольно неточный способ-Масса силоса зависит от конкретных условий силосования. Ориентировочно его массу определяют по массе 1 м3 через месяц после закладки. Зная массу 1 м3 силоса и объем траншеи или бурта, вычисляют массу силоса во всем сооружении.

Силос, приготовленный из злаков, можно использовать через 12-18 дней, а из бобовых - через 50-90 дней.

Качество силоса. Требования к качеству силоса даны в ГОСТ 23638-79. Для оценки его качества отбирают объединенную пробу массой не менее 2 кг.

Силос должен характеризоваться хорошо выраженной структурой частей растений - листьев, соцветий, стеблей, быть немажущейся консистенции, без ослизненности, затхлого, плесневого, гнилостного и других посторонних запахов.

По химическим и органолептическим показателям его подразделяют на I, II, III классы и неклассный.

К неклассному относят силос бурого и темно-коричневого цвета, с сильным запахом меда или свежеиспеченного ржаного

Источник: Генеральный директор ООО СКК "Виктория-Агро", профессор Тараторкин В.М.

Известно, что содержание обменной энергии в корме - расчетный показатель, определяемый по нескольким наиболее важным. В связи с этим, будем писать ниже о кормах с высоким содержанием обменной энергии, подразумевая целый комплекс показателей оценки качества кормов.

Для получения дешевых кормов высокого качества, необходимо:

- приобрести прицепные косилки - плющилки с кондиционерами для быстрого подвяливания зеленой массы;

- приобрести грабли - валкообразователи, с шириной захвата в два раза больше ширины захвата косилок - плющилок;

- приобрести надежный и высокопроизводительный кормоуборочный комбайн с подборщиком валков и травяной жаткой;

- привести в исправное состояние силосохранилища: установить плиты там, где их нет. Заделать цементным раствором щели между плитами, бетоном - неровности дна силосохранилища и повреждения подъездов, герметизировать все стыки между плитами битумом;

- приобрести полиэтиленовую пленку для предварительного покрытия стен силосохранилищ и укрывания утрамбованной зеленой массы;

- подготовить гнёт, например собрать и завезти к силосохранилищам старые автомобильные и тракторные покрышки для их использования в качестве гнёта;

- кошение зеленой массы проводить: злаковых - в фазу выхода в трубку, бобовых - в период бутонизации;

- длина резки зеленой массы - 5...6 см.

На рис. 1...6 представлены примеры прицепных машинно-тракторных и самоходных агрегатов для выполнения технологических операций заготовки сенажа.

Рис. 1. Кошение трав на сенаж с плющением и укладкой массы в прокосы: прицепная косилка-плющилка с кондиционером шириной захвата 3,6 м

Рис. 2. Сгребание двух прокосов провяленной зеленой массы в валок: грабли- валкообразователь с системой копирования поверхности поля

Рис. 3. Самоходный кормоуборочный комбайн на подборе валков провяленной зеленой массы на сенаж с измельчением и погрузкой в транспортные средства. Тракторный прицеп с подпрессовкой зеленой массы для повышения вместимости кузова

Рис. 4. Трактор типа К-700 с бульдозерной навеской - лучший на трамбовании зеленой массы, но толщина трамбуемого слоя должна быть не более 0,3 - 0,4 м, иначе слой плотно не утрамбуется

Рис. 5. Утрамбованную зеленую массу укрывают двумя слоями плёнки, поверх пленки размещают гнет из старых автомобильных покрышек. В процессе силосования происходит «угар» и усадка массы.

Рис. 6. Ровный срез без сотрясания массива сенажа - это очень важно

Основные показатели технологии заготовки кормов

При выборе и реализации технологии заготовке кормов большое значение имеют физиологические требования животных, время укоса, продолжительность подвяливания зеленой массы, консервирование, набор культур.

Учитываем физиологические потребности животных

Молочные коровы нуждаются в достаточном и сбалансированном количестве клетчатки, поставляемой им с кормом. Оптимальное содержание структурообразующей клетчатки в кормовом рационе особенно важно для нормального функционирования пищеварительной системы. Структурная эффективность рациона. Напомним, что в ежедневном рационе корове нужно, как минимум, 2,4 кг структурообразующей клетчатки. С другой стороны, содержание клетчатки в рационе должно быть ограничено, так как с точки зрения физиологии для пережевывания 1 кг клетчатки из грубого корма корове необходимо 3 часа и процесс пережевывания не может длиться в общей сложности более 9 часов в день. Поэтому средняя корова может поедать не более 3 кг сырых волокон в день.

На практике в основном мы сталкиваемся с рационами с высоким содержанием клетчатки, но с низким содержанием обменной энергии, которые снижают продуктивность животных. Помимо того, излишняя клетчатка понижает усвоение питательных веществ и энергии. Попытка компенсировать возникающий дефицит энергии за счет увеличения дозы концентрированных кормов приводит к опасному результату - вытеснению клетчатки из рациона.

Задача животновода состоит в обеспечении физиологически необходимого объема клетчатки, не допуская её вытеснения из рациона концентратами. Экономически это выражается в снижении затрат на комбикорм при одновременном росте продуктивности.

Концепция производства кормов

Первым шагом к повышению продуктивности и экономической эффективности животных является увеличение энергетической ценности основного корма при оптимизации содержания в нем клетчатки. Существует закономерность: чем выше уровень молочной продуктивности коров и чем больше доля травяного силоса в рационе, тем ниже должно быть содержание клетчатки.

Для улучшения качества основного корма, следует, используя оптимальные сроки укоса и хорошие условия консервирования, не допустить чрезмерно высокого содержания клетчатки и обусловленного этим недостаточного усвоения обменной энергии. Соотношение массы листьев, стеблей, цветов и семян, а также химический состав отдельных фракций изменяются в процессе роста. Поэтому питательная ценность зеленого кормового растения в значительной степени зависит от момента его использования. Благоприятным для уборки травосмесей бобовых и злаковых культур считается время, когда содержание клетчатки в сухом веществе составляет от 22 до 26%. Это время обычно ограничивается 10 днями. Наибольшей продуктивности коров можно достичь при использовании кормов, заготовленных 20 мая (для условий центрального района нечерноземной зоны России) - потери потенциального годового надоя на корову равны нулю.

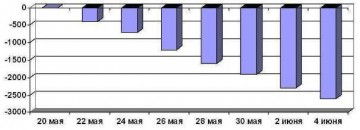

Экспериментально установлено, что затягивание начала работ всего на два дня, приводит, например, к снижению потребления травяного силоса на 0,5 кг сухого вещества и уменьшению продуктивности основного рациона на 2 кг молока в день на каждую корову, следовательно мы теряем сразу 400 кг на каждую корову в год, на 10 дней - 2000 кг!

В основную фазу вегетации первого укоса ежедневный прирост сырой клетчатки составляет от 4 до 5 г на каждый кг сухого вещества. Одновременно снижается энергетическая ценность рациона на 0,1 МДж нетто-энергии для лактации (НЭЛ) и, соответственно, его потенциальная продуктивность на 185 кг молока на каждую корову в год. Учитывая вышеизложенное, необходимо рассматривать вопросы, связанные с урожайностью, с точки зрения кормовой ценности растений. Предельная продуктивность кормов определяется периодом вегетации заготовленных кормов и содержанием сырой клетчатки в основном корме.

Рис. 7. Потери молочной продуктивности коров при затягивании сроков заготовки кормов (пример для условий центральных областей России)

Таблица 1. Зависимость качества кормов от фазы развития растений

| Растения | Фаза развития> | Концентрация обменной энергии, МДж/кг СВ | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Зеленая масса | Сено 86% | Сенаж 35% | Травяная мука | ||

| Бобовые и бобово-злаковые | До бутонизации | 11,1 | - | - | 10,9 |

| Бутонизация | 10,5 | 9,8 | 10,8 | 10,8 | |

| Начало цветения | 10,4 | 9,5 | 10,3 | 10,2 | |

| Полное цветение | 9,9 | 8,7 | 9,7 | 9,9 | |

| Конец цветения | 8,8 | 8,3 | 8,6 | - | |

| Сеяные злаковые | До колошения | 11,6 | - | 11,3 | 10,6 |

| Начало колошения | 11,6 | 10,2 | 10,6 | 10,0 | |

| Полное колошение | 10,4 | 9,6 | 10,0 | 9,2 | |

| Конец колошения | 11,1 | 8,5 | 9,6 | - | |

| Цветение | 10,5 | 8,1 | 8,8 | - | |

| Кукуруза | Цветение | 9,8 | - | 9,4 | - |

| Молочная спелость | 10,7 | - | 10,1 | - | |

| Молочно-восковая спелость | 10,6 | - | 10,5 | - | |

| Восковая спелость | 11,5 | - | 11,1 | - | |

| Отава бобовых | До бутонизации | 10,7 | - | - | 11,3 |

| Бутонизация | 10,5 | 8,6 | 10,1 | 10,2 | |

| Начало цветения | 9,6 | 8,2 | 9,2 | 9,5 | |

| Отава сеяных злаковых | 30 дней | 11,2 | - | - | 10,8 |

| 45 дней | 10,4 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | |

| 60 дней | 9,9 | - | - | 9,6 | |

Таблица 2. Содержание сахара в кормах

| Наименование кормов | Содержание сахара | |

|---|---|---|

| г/кг НВ корма | % в СВ корма | |

| Кукуруза в фазе цветения | 16,0 | 10,0 |

| Кукуруза фазе молочной и молочно-восковой спелости | 55,0 | 18,5 |

| Кукуруза в фазе восковой спелости | 30 | 9,0 |

| Тимофеевка в фазе колошения | 19,0 | 6,0 |

| Кострец безостый в фазе колошения | 26,0 | 8,0 |

| Овес в фазе выбрасывания метелки | 25,0 | 8,1 |

| Овес в фазе молочной спелости | 35,0 | 11,0 |

| Горох в фазе цветения и образования бобов | 21,0 | 15,0 |

| Вика в фазе цветения | 12,0-17,0 | 5,0 |

| Клевер луговой в фазе бутонизации и начала цветения | 9,0-14,0 | 8,0 |

| Люцерна в фазе бутонизации и начала цветения | 10,0-17,0 | 6,0 |

| Горохо-овсяная смесь в фазе цветения и образования бобов | 32,0 | 13,0 |

| Вика в фазе колошения | 12,0-17,0 | 5,0 |

| Вико-овсяная смесь в фазе начала цветения вики и выметывания метелки овса | 20,0-27,0 | 9,0 |

| Овсяно-гороховая смесь в фазе образования зерна овса и цветения гороха | 33,0 | 11,0 |

| Клеверо-тимофеечная смесь в фазе колошения тимофеевки | 25,0 | 3,0 |

| Клеверо-тимофеечная смесь в фазе цветения клевера | 30,0 | 8,0 |

| Сено злаковое хорошего качества | 42,0 | 5,2 |

| Сено бобово-злаковое хорошего качества | 42,0 | 5,5 |

| Сено бобово-злаковое плохого качества | 11,0 | 1,5 |

| Сено клеверо-тимофеечное хорошего качества | 47,0 | 5,0 |

| Сено клеверное плохого качества | 12,0 | 1,5 |

| Сено люцерновое хорошего качества | 26,0 | 3,0 |

| Сено люцерновое плохого качества | 9,0 | 1,0 |

| Сено тимофеечное в фазе цветения | 32,0 | 4,0 |

| Силос обычного заквашивания | 1,7-3,0 | 1,0 |

| Силос из провяленных трав | 2,0-8,0 | 2,6 |

| Сенаж | 28,5 | 5,5 |

Таблица 3. Содержание СВ, ОЭ и СП в сенаже злаковых трав

| Фаза развития | СВ, % | Содержание в 1 кг СВ | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| СЗ, г | СП, г | СК, г | ЧЭЛ, МДж | ОЭ, МДж | ||

| До колошения | 35 | 114 | 187 | 220 | 6,6 | 10,8 |

| Начало колошения | 35 | 111 | 168 | 258 | 6,1 | 10,2 |

| Конец колошения | 35 | 113 | 150 | 290 | 5,9 | 10,0 |

| Цветение | 35 | 114 | 129 | 319 | 5,6 | 9,5 |

| После цветения | 35 | 116 | 120 | 348 | 5,2 | 8,9 |

| Отава менее 4 недель | 35 | 132 | 192 | 214 | 6,0 | 10,0 |

| Отава 4-6 недель | 35 | 124 | 168 | 254 | 5,7 | 9,6 |

| Отава более 6 недель | 35 | 112 | 150 | 295 | 5,2 | 8,9 |

Таблица 4. Кормовая ценность зерносенажа в фазе конца молочной спелости зерна

| Культура | СВ, % | В 1 кг СВ, г | Переваримость, % | В 1 кг СВ | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| СЗ | СП | СК | Органической массы | ОЭ | РП, г | ЧЭЛ, МДж | ОЭ, МДж | ||

| Рожь | 40 | 40 | 80 | 340 | 61 | 57 | 40 | 5,1 | 8,6 |

| Пшеница | 40 | 40 | 90 | 310 | 64 | 60 | 50 | 5,4 | 9,3 |

| Овес | 40 | 70 | 80 | 310 | 63 | 59 | 40 | 5,3 | 9,1 |

| Ячмень | 40 | 50 | 90 | 280 | 67 | 63 | 50 | 5,7 | 9,6 |

|

Ячменно-злаковая |

50 | 70 | 110 | 280 | 68 | 64 | 70 | 5,8 | 9,7 |

Таблица 5. Питательность кукурузных сенажей

Продолжительность подвяливания зеленой массы

После скашивания зеленой массы начинаются интенсивные процессы дыхания, при которых в первую очередь сгорают (окисляются) легкорастворимые углеводы клеточного сока. Эти углеводы, играющие важную роль и как источники питания для молочнокислых бактерий, и как поставщики обменной энергии для животных, безвозвратно теряются. Этот процесс прекращается при достижении доли сухого вещества порядка 80%. При дыхании освобождается в 15 раз больше тепловой энергии чем при молочно-кислом брожении. Заметное нагревание зеленой массы в валке или при её закладке на хранение, является основным показателем потерь. Повышение температуры зеленой массы на 10 градусов уменьшает энергетическую ценность силоса примерно на 1%. При температуре выше 50 градусов, происходит разрушение протеина.

Существенное влияние на этот процесс оказывает и длина резки. Происходит средний прирост клетчатки на 7, 12 и 10 г/кг сухого вещества, если длина резки составляет соответственно 5, 10 и 20 мм.

Лёгкое подвяливание злаковых и бобовых трав является обязательным, так как это существенно улучшает их силосуемость и позволяет снизить или полностью предотвратить потери из-за образования силосного сока. С другой стороны, чем дольше скошенная масса остается в поле, тем выше потери на дыхание и вымывание питательных веществ в случае дождя. Уже после 2 дней нахождения скошенной массы в поле, ожидаемые потери продуктивности основного рациона животных даже при хороших погодных условиях достигают 2 и более кг молока на корову в день. Необходимо стремиться к тому, чтобы скошенная зеленая масса недолго оставалась в поле. Быстрое подсушивание зеленой массы осуществимо за счет кошения с плющением, переворачивания и вспушивания валков. Наиболее эффективен ранний укос (по росе) и интенсивное подвяливание. Оптимальное время нахождения скошенной массы в поле - менее 24 часов.

Грязь в кормах - первый враг продуктивности КРС

Негативное влияние на качество сенажа оказывает и высокое содержание сырой золы. При этом ухудшается качества корма, снижается силосуемость растительной массы. Загрязненный сенаж, вследствие отрицательного воздействия на процессы переваривания в рубце, оказывает негативное влияние на здоровье и продуктивность животных.

Допустимое содержание сырой золы в сенаже составляет не более 80...100 г на 1 кг сухого вещества и, соответственно. С ростом загрязненности снижается концентрация энергии в сенаже. Это объясняется эффектом разведения и нежелательными процессами брожения с образованием масляной кислоты, которые сопровождаются большими потерями энергии.

Загрязнение вызывают главным образом почвенные частицы, попадающие на корм при ударах капель дождя о землю, почвенными агрегатами, поднятые в воздух вследствие ветровой эрозии, затопления и случайные пылевые примеси при уборке. Последних нельзя полностью избежать, но можно снизить.

Загрязнения, обусловленные брызгами от дождевых капель или ветровой эрозией, зависят от степени покрытия почвы растительной массой. Оно регулируется обработкой в процессе вегетации сетчатыми боронами и прикатыванием весной, подсевом травосмесей, а также интенсивностью использования. Плотная дернина с богатым травостоем - предпосылка для получения незагрязненного сенажа. На угодьях с пятнами обнаженной почвы, риск загрязнения сенажа повышается.

Мелкие млекопитающие и дождевые черви могут в течение 1 года выбросить на поверхность поля 8 (средняя численность), 25 (высокая) или даже 80 (очень высокая) тонн земли на каждый гектар. Отсутствие борьбы с мышами (ловушки, насесты для хищных птиц), небрежный уход за дерниной и низкий срез могут привести к загрязнению сенажа.

Низкий срез (менее 5...7 см) не только благоприятствует развитию нежелательных видов растений, но и способствует образованию рыхлой дернины.

Органические удобрения, в особенности при несоблюдении технологии их внесения, также могут привести к загрязнению сенажной массы. Подстилочный навоз и навозный компост нужно вносить зимой с последующей заделкой в почву боронами. Навозную жижу необходимо вносить небольшими дозами (менее 25 м3 на га) и разбавленной (содержание сухого вещества около 5%) непосредственно на стерню. При этом должна обеспечиваться проходимость машин по полю без образования колеи с повышенной плотностью почвы, что повышает риск загрязнения сенажа.

Навозную жижу необходимо вносить непосредственно на почву, а не на вегетирующие растения, при этом техника врезающая удобрения в почву может оказать негативное влияние на дернину.

Настройка уборочных машин существенно влияет на загрязнение сенажа. Исследованиями установлено, что чем ниже срез растений, тем выше содержание почвы в сенаже, причем риск загрязнения возрастает при каждом следующем отрастании зеленой массы. Площади, которые предрасположены к загрязнению сенажной массы вследствие высокого содержания гумуса, наличия грызунов, неровностей и участков без растительности, необходимо скашивать с высотой среза не менее 7 см.

Использование косилок-плющилок на плотной дернине не ведет к повышению содержания сырой золы в сенажной массе. Напротив, быстрое просушивание и по возможности отказ от вспушивания способствуют снижению загрязнения. Высокое содержание сухого вещества не всегда означает низкую зольность, но, так как влаголюбивые маслянокислые бактерии вследствие роста осмотического давления размножаются замедленно, подвяливание способствует лучшему качеству брожения.

С увеличением ширины захвата при кошении, вспушивании и валкообразовании следует больше уделять внимания хорошему копированию поверхности поля. Ширина захвата косилочных модулей не должна превышать 3 м. Грабли-валкообразователи и грабли-вспушиватели регулируются так, чтобы зазор между поверхностью почвы и пальцами по всей ширине составлял около 4 см. Завихренные в воздух частицы почвы и камни свидетельствуют о том, что срез косилки слишком низкий. Скорость движения (грабли-ворошилка 5, грабли-валкообразователь не более 10 км/ч) и использование опорно-копирующих колес (система «мультитест») способствуют чистой и щадящей дернину работе.

Высокая производительность должна достигаться за счет большего числа машин или большей ширины захвата, но не повышения рабочей скорости.

Тип уборочной техники (измельчителей травы, прицепов-подборщиков, пресс-подборщиков) не оказывает существенного влияния на загрязнение зеленой массы, если дернина плотная и подборщики настроены верно, если с помощью опорных колес обеспечивается точное копирование.

На загрязнение зеленой массы оказывают влияние также состояние транспортных путей, особенно во влажных или сухих пыльных погодных условиях. Подъезд к сенажехранилищу должен иметь твердое покрытие. При неблагоприятных погодных условиях нельзя въезжать в сенажехнанилище или заезжать на бурт для разгрузки. Наиболее благоприятно, с позиций возможного загрязнениия, силосование кормов в пленочных рукавах.

Силосующие добавки не снижают загрязненность кормов, но тормозят негативные явления в процессе брожения. Применение бактериальных препаратов, ускоряющих процесс брожения и подавляющих маслянокислые бактерии, при своевременном скашивании и достаточном содержании доступного сахара, вполне приемлемо. Если закладываемая для консервирования масса влажная и загрязненная, то предпочтение следует отдавать химическим консервантам.

С каждым днем нахождения в поле следует рассчитывать на прирост клетчатки от 3 до 5 г/кг сухого вещества, который при неблагоприятной погоде значительно выше. Каждый день задержки приводит к снижению молочной продуктивности на 150 кг в год на корову.

Влияние продолжительности закладки силоса (время от начала закладки ямы до полной закладки, окончания трамбования и укрытия пленкой) еще более ощутимо - прирост клетчатки составляет до 5 г/кг сухого вещества в день и более. Время нахождения на поле и закладки зеленой массы является главной проблемой заготовки кормов, оно не должно превышать 36...72 часа.

Консервирование кормов

В зеленой массе, после её закладки в силосохранилище, протекают различные «состязания» между микроорганизмами. Выиграют ли молочные бактерии это состязание или проиграют, зависит от содержания сухого вещества, сахаров, способности зеленой массы противостоять снижению рН, а также от количества микроорганизмов в корме, степени загрязнённости, уплотнения массы и предотвращения доступа воздуха. При этом первые часы закладки зеленой массы являются решающими, однако в любом случае силос или сенаж не могут быть лучше исходной зеленой массы.

Через 4...6 недель после закладки зеленой массы завершается фаза созревания силоса или сенажа, наступает стабильное состояние. Нужно помнить, что даже при оптимальном силосовании происходит увеличение содержания клетчатки на 10...15 г/кг сухого вещества. Увеличение содержания клетчатки более чем на 3% указывает на неудовлетворительное силосование, которое может привести к снижению молочной продуктивности на 500...1000 кг на корову в год.

Силос или сенаж могут храниться достаточно долго без дальнейшего ухудшения качества. Однако при отборе силоса в условиях доступа воздуха, вновь возникает опасность разрушения питательных веществ. Чем больше площадь отбора и чем меньше плотность силоса в траншее, а также чем выше содержание легкорастворимых углеводов и чем дольше происходит доступ воздуха, тем интенсивнее идет процесс деструкции. Образование пара на месте отбора в силосохранилище, на месте промежуточного хранения или в кормушках, на кормовом столе - признаки потерь.

Для улучшения ферментации и стабилизации сенажа, применяют консерванты:

- химические - способствуют развитию молочно-кислых бактерий и подавляют развитие масляно-кислых, плесени и гнили;

- биологические - вносят дополнительное количество молочно-кислых бактерий;

- добавки, помогающие молочно-кислому брожению - кормовой сахар, патока, зерно, аскорбиновая кислота, дрожжевые экстраты, углеводные субстанции.

В зависимости от исходного сырья, погодных условий, используются разные консерванты или добавки:

- для трудно силосуемых растений (злаковые и бобовые с содержанием сухого вещества менее 25% и сахара менее 75 г/кг сухого вещества) - использовать химические консерванты;

- для средне и легко- силосуемых растений с небольшим содержанием сухого вещества (злаковые и бобовые 25...30% сухого вещества, содержание сахара от 75 до 100 г/кг сухого вещества) - использовать молочно-кислые бактерии, плюс сахаросодержащие добавки.

- для средне и легко- силосуемых растений с большим содержанием сухого вещества (интенсивно подвяленные растения с содержанием сухого вещества от 28 до 40%, богатые сахарам более 100 г/кг сухого вещества - кукуруза, кукурузные продукты, монокормные сенажи в фазе начала восковой спелости) - использовать молочно-кислые бактерии.

Структура посевных площадей

При разработке структуры посевных площадей, следует отдавать предпочтение травосмесям. Оптимальная смесь содержит 50% люцерны или клевера, а другие 50% - злаковые травы, при этом смесь может состоять из многих компонентов. Предпочтительны различные сорта райграсов, с преобладанием райграса английского и злаково-бобовых смесей клевера лугового, клевера перевернутого с тимофеевкой и райграсом. Эта рекомендация обусловлена тем, что у райграса наибольшее содержание сахаров и самый длительный срок высокого содержания обменной энергии. Большое содержание сахаров очень важно для протекания правильного процесса консервирования кормов.

Особое внимание необходимо уделять заготовке сенажей из кукурузы для новотельных высокопродуктивных коров, доводя их объемы до трети от планируемых кормов. Кукурузный сенаж -практическиединственный вид корма, позволяющий сбалансировать содержание азота в рубце. Без кукурузного сенажа невозможно длительное кормление коров концентрированными кормами с высоким содержанием переваримого протеина и обменной энергии без риска накопления кетоновых тел, следовательно, без него невозможно достижение высоких надоев. Кукурузный сенаж кормовую ценность представляет только тогда, когда исходным сырьём для консервирования служит початок с зерном восковой спелости 50% и выше, влажностью измельчённого сырья 60...65%. Получить кукурузу с початками и зерном восковой спелости можно только с использованием ультраскороспелых гибридов, например венгерской селекции. Добиться влажности 60...65% можно уборкой кукурузы после заморозков

Технология заготовки сенажа

Нормы внесения удобрений по действующему веществу элементов на один гектар при трех укосной технологии примерно составляют: азот - 240 кг, фосфор - 90...120 кг, калий 220...280 кг, магний - 80...100 кг.

Удобрения вносятся перед каждой новой вегетацией растений, три раза за сезон, причем 50 % нормы под первый укос. Для внесения минеральных удобрений используется разбрасыватель МВУ-5 или подобный.

Ориентировочные сроки начала уборки многолетних злаковых трав на сенаж в центральных районах страны с 20 мая...1 июня. Начинать кошение нужно при достижении высоты травостоя не более 25...30 см. Принцип организации работ на заготовке кормов заключается в том, чтобы весь потенциальный урожай убрать с поля не за один укос, а за 3 укоса, в крайнем случае (при неблагоприятных погодных условиях) за 2 укоса.

Высота среза скашиваемой травы - 5...7 см, что позволит не запылить её во время сгребания прокосов в валки и подбора валков и тем обеспечить правильный процесс консервирования (достижение условий для молочнокислого брожения, избежание масляного брожения), снизить износ кормоуборочной техники (граблей-валкообразователей, самоходных кормоуборочных комбайнов), создать условия для быстрого отрастания растительной массы травостоя и снижения выпадения трав из травостоя. Кошение трав производится прицепной дисковой косилкой - плющилкой фирмы «Петтингер» модели «Нова Кэт 310 ТЭД» или подобной.

При плющении решаются две задачи: первая - стебли растений ломаются (перебиваются) плющилкой через каждые 30...50 мм, что останавливает сокодвижение в срезанном растении, следовательно и уменьшает потери обменной энергии. Второе, при переламывании стеблей вальцами плющилки, происходит выделение жидкости на поверхность. Плющильный вал как вентилятор создает обдув зеленой массы воздухом и тем ускоряет подсыхание (подвяливание).

Обязательно подвяливание скошенной массы до влажности 60...65 %, для злаковых трав - с применением ворошения, для бобовых - с переворачиванием валков. Для этого используются грабли - валкообразователи например фирмы «Петтингер» модель «Евро Топ 801» или подобные, если стоит дождливая погода, могут потребоваться грабли - ворошилка для переворачивания и вспушивания зеленой массы в прокосах.

Подбор валков с измельчением производится кормоуборочным комбайном «Ягуар 860» фирмы «КЛААС» с подборщиком или другим подобным комбайном (Джон Дир, Кроне и т.п.)

Для обеспечения сохранности питательных веществ необходимо использовать консерванты, например химические АИВ, созданные на основе муравьиной кислоты и предлагаемые на российском рынке финской компанией «Кемира Агро». Для равномерного внесения консерванта в зеленую массу, кормоуборочный комбайн оборудуется приспособлением: кронштейном для установки, пластиковой ёмкостью с электронасосом-дозатором, управляемым из кабины, соединительными шлангами и форсунками. Консервант в распыленном виде дозой 4...5 кг на тонну зеленой массы вносится в дифлекторе силосопровода кормоуборочного комбайна, обволакивает каждую частицу зеленой массы тончайшей пленкой и тем останавливает в них обменные процессы, связанные с потерей обменной энергии корма. Задача консерванта сохранить обменную энергию в корме в период от среза растения в поле до его транспортирования к силосохранилищу, закладки на хранение, трамбования и герметичного закрытия силосохранилища полиэтиленовой пленкой. Далее действуют другие механизмы.

Зеленую массу распределяют по траншее равномерным слоем высотой не более 40 см с трамбовкой каждого слоя (из расчёта 2-3 проезда по одному месту). Лучшим на трамбовке является колесный трактор К-701. Ездить при трамбовании нужно медленно, так, чтобы воздух успевал выходить из глубин массива. Для предотвращения разрыва монолитной массы, нельзя допускать резких торможений трактора. Хорошей считается трамбовка при плотности 180...200 кг/м3.

Закладывать траншею нужно как можно быстрее (в идеале - до 1000 т в сутки) и укрывать полиэтиленовой пленкой после каждого дня закладки зеленой массы. Края пленки необходимо предварительно опускать внутрь, вдоль стен хранилища (при этом стены как бы выкладываются пленкой), другие (противоположные) края пленки при этом закатываются за край силосохранилища и имеют размер, достаточный для закрывания заполненного хранилища.

Зеленую массу необходимо закладывать не по всей длине траншеи, а начинать с одного края, стремясь как можно быстрее достичь верхней границы. Вечером, заложенный объем сенажа, тщательно укрывают пленкой, края которой загнуты за края силосохранилища, и укладывают гнет. Утром следующего дня пленку поднимают и продолжают закладку массы от верхнего края бурта. Так ежедневно, пока не заполнится вся яма. Таким образом, закладка массы в траншею происходит не слоями, а как бы буртами, стыкующимися в одну массу.

После того, как траншея заполнена, укрыта поперечными полотнами пленки, её по всей поверхности закрывают продольными полотнами, тщательно расправляют и сваривают края полотен между собой, укладывают гнёт. В качестве гнета обычно (у нас в стране и за рубежом) используются старые автотракторные покрышки. Количество покрышек зависит от площади покрытия силосохранилища - укладываются одна к другой без промежутков. Покрышки оказывают давление на зеленую массу и продолжают оказывать давление по мере её осадки, не давая воздуху проникнуть внутрь.

Траншею для скармливания необходимо вскрывать с северной стороны так, чтобы максимально сохранить срезанный слой. Сенаж необходимо брать равномерно по всей площади поперечного сечения траншеи, не создавая сотрясений монолита, которые могут привести к образованию трещин и поступлению воздуха.

Хорошо забор сенажа из ямы производится фрезой, например прицепного или самоходного миксера, а также фронтальными погрузчиками типа Шеффер, Фарезин, Мониту или других фирм с ковшами с челюстными захватами. Такой ковш с помощью гидравлики выкусывает порцию сенажа, образуя гладкий вертикальный срез поперечного сечения. По окончании забора сенажа, обнаженный срез закрывается пленкой, и так ежедневно.

Сенаж должен сохранять свои качества до полного скармливания.

Особенности заготовки кукурузного сенажа

Уборку кукурузы необходимо начинать не в фазе молочно-восковой, как это считалось раньше, а в фазе восковой спелости с содержанием сухого вещества 35...40% (влажность 60...65%), рис. 15.2. Высота среза стеблей не менее 40...60 см (по нижнему початку), так как в нижней части стебля переваримых питательных веществ нет, а, попадая в зеленую массу, эта часть стебля уменьшает концентрацию обменной энергии в массиве корма, к тому же загрязняет его присутствием множества клостридий и т.п.. Основная энергетическая ценность заключается не в листьях и стеблях, а в зерне. Зерно кукурузы имеет крахмал, малорасщепляемый в рубце. Для того чтобы использовать обменную энергию зерна, необходимо иметь кормоуборочную технику с режущим аппаратом, способным измельчать листья и стебли и плющить зерно кукурузы. Наиболее полно требованиям заготовки кукурузного сенажа удовлетворяет кормоуборочный комбайн ЯГУАР фирмы КЛААС. В остальном технология заготовки кукурузного сенажа такая же, как и травяного. Качественный кукурузный силос содержит обменной энергии более 11...11,5 МДж/кг сухого вещества.

Рис. 8. Кошение с измельчением кукурузы с початками и зерном на сенаж после заморозков и снижения влажности массы до 65...70%

Качество кормов зависит от личных факторов и в первую очередь от способа их возделывания, времени уборки и правильности хранения. Установлено, что для получения удоя 20 кг при кормлении коров сеном I, II, III класса расход концентрированных кормов на 1кг молока составляет 270, 365 и 500 г соответственно. Обьясняется это тем, что корма III класса и неклассные имеют питательность в 1,5-2 раза ниже, чем аналогичные корма I класса. Питательность кормов, в зависимости от класса качества, корм. ед./кг

Заготовка и приготовление грубых кормов

Сено. Сено- важнейший компонент рациона для обеспечения полноценного кормления в зимний период жвачных животных (крупного рогатого скота и овец). В 1 кг сена I класса содержится 0,45-0,55 корм. ед., 65-80 г переваримого протеина, не менее 30 мг каротина, а также витамины группы В, Д, Е и минеральные ве-щества. Оптимальный срок уборки бобово- злаковых трав для получения высококачественного сена- фаза буто-низации, злаковых- колошения. Заканчивать уборку следует в начале цветения. Растительную массу подбира-ют из валков при влажности 35-45%. Досушивать траву лучше активным вентилированием под навесами, в са-раях или непосредственно в скирдах. Для активного вентилирования применяют различные вентиляторы (про-изводительность от 20 до 50 тыс. м3 воздуха в час). Для одного вентилятора производительностью 25-30 тыс. м3 в час размеры скирды следующие: ширина (у основания) 5-6,5 м, высота- 5,6 м, длина 10-12 м.

При приготовлении прессованного сена траву после провяливания подбирают при влажности 30-35% пресс- подборщиками. Прессовать сено целесообразнее в укороченные тюки массой 13-18 кг. Тюки досушива-ют на вентиляционных установках. Их укладывают на установку в шахматном порядке высотой 3-3,5 м. Объ-ем круглого стога определяют по формуле (0,04ХП-0,012ХОк)ХОкХОк, где Ок- длина окружности стога у ос-нования; П- длина перекидки; цифровые показатели- постоянные коэффициенты.

Например: длина окружности стога 10 м, перекидка- 6 м; умножаем 0,04 на 6 получаем 0,24; 0,012 умножаем на 10, получаем 0,12; затем 0,24-0,12=0,12; умножаем 0,12Х10=1,2; затем 1,2Х10=12 м3, т. е. (0,04X6-0,12X10)х10х10

Приготовление силоса.

Основные силосные культуры- кукуруза, подсолнечник, многолетние травы и горохо- вико- злаковые смеси. Оптимальные сроки уборки на силос кукурузы- конец молочного состояния и восковая спелость зерна, викогорохо- овсяных смесей- фаза восковой спелости зерна в первых двух нижних ярусах бобов, подсолнечни- ка- от начала до 50%ного цветения корзинок, многолетних злаковых трав- фаза колошения. Для свиней и пти- цы силос лучше готовить комбинированный, в состав которого обязательно должны быть включены корне- клубнеплоды. Срок закладки одного хранилища не должен превышать четырех дней. После заполнения тран- шеи и ее утрамбовки массу быстро укрывают полиэтиленовой пленкой и слоем земли или торфа толщиной 10 см. Края пленки надо хорошо заделывать грунтом в виде полосы. Хороший силос имеет приятный запах квашенных овощей, влажность его- 70%. Используется он для скармливания коровам по 15- 25 кг в сутки, свино свиноматкам- 3-4 кг и овцам- 2,5-3 кг; оказывает молокогонное действие и считается диетическим витаминным кормом.

Технология заготовки сенажа.

Сенаж- корм, приготовленный из провяленных до 50- 55%- ой влажности трав. Для сенажа используют бобовые травы- клевер и люцерну. Лучшими сроками скашивания трав на сенаж является бутонизация для бо- бовых и колошения для злаковых. Сенаж имеет более высокую питательность чем силос, т.к. влажность его составляет 45-50%, в нем со-держится сахар, что очень ценно, сохранены витамины, и минеральные вещества. Наличие клетчатки дает воз- можность заменять в рационе сено. Кроме того сенаж имеет приятный фруктовый запах, что выгодно отличает его от силоса.

Последовательность заготовки сенажа: масса измельчается и подсушивается до 50%- ной влажности, за-гружается в траншеи и укладывается слоем не менее 1 м. Если траншея с высотой стен до 3 м, ее надо загру-жать за три дня. Масса должна быть хорошо утрамбована. Показателем хорошего уплотнения служит темпера-тура массы, которая при нормальной укладке не поднимается выше 370С.

После заполнения траншеи, на поверхность провяленной массы, положить свежескошенную траву сло- ем 25-30 см и тщательно ее уплотнить. Свежескошенная трава ложится плотнее и препятствует проникнове-нию воздуха в массу. Для укрытия сенажа, как и силоса, лучше применять стабилизированную и светонепро- ницаемую пленку толщиной 0,2-0,15 см. Технология укрытия сенажа аналогична укрытию силоса.

Чтобы не допустить потери сенажа, траншею надо вскрывать не более 2 м длины. Вынимать сенаж следует ежедневно. Если срез не обновляется, то через четыре- пять дней сенаж плесневеет и нагревается до 50-550С на глубину 1-1,5 м по длине траншеи. Вынутый сенаж нельзя хранить более суток. Содержащийся в нем каротин быстро разрушается, корм грубеет и хуже поедается скотом.

В. А. Юрлова, консультант СРФ

Как ускорить созревание томатов?

Для этого растения нужно правильно формировать. В средней полосе большое значение имеет пасынкование и прищипка растений. Помидоры обладают способностью сильно ветвиться, из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает боковой побег- пасынок. Удаление этих побегов называют пасынкованием. Ес-ли растение не пасынковать, на нем образуется много побегов и на каждом будут цветочные кисти. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Пасынкование не только ускоряет созревание плодов, но и значительно увеличивает урожай в первые сборы. Пасынкование растений необходимо в районах с корот-ким летом, при загущенных посадках, при выращивании позднеспелых сортов и, если наблюдается сильный рост растений, в ущерб плодоношению. Пасынкуя, растение формируют в один, два и три стебля. При одно- стебельной форме на основном стебле удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной- удаляют все боковые побеги, за исключением одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью; при трехстебельной- кроме пасынка, под первой цветочной кистью оставляют еще один из расположенных ниже, но наиболее сильный побег. Пасынковать растение нужно систематически, чтобы па- сынки были длинной не более 4-5 см, оставляя» пенечек» длиной 1 см, что задержит образование новых побе-гов.Иногда цветки с первых кистей осыпаются, при этом теряется самый ранний урожай. Осыпание мож-но избежать, опрыснув распускающиеся цветки раствором борной кислоты (1 гр на литр воды) в сухую погоду утром и вечером.

Прищипка — это удаление верхушек у плодоносящих побегов, чтобы ограничить рост растения, что ускорит формирование и вызревание завязавшихся плодов. В средней полосе ее проводят до 10 августа.

Сквозной продольный разрез стебля: его делают длиной 5-6 см на высоте 12 см от почвы. В разрез вставляют щепку. Ограничение поступления питания и влаги ускорит вызревание плодов.

Р. А. Горохова, консультант СРФ

Важной задачей сельскохозяйственного производства является - заготовка кормов.

Основными видами заготавливаемых кормов являются: сено, сенаж, силос и витаминная (травяная) мука.

Существует несколько технологий заготовки кормов. Выбор той или иной технологии зависит от потребностей хозяйства,

климата, погодных условий, наличия соответствующей техники.

ЗАГОТОВКА СЕНА

Рассмотрим некоторые, наиболее распространенные технологии заготовки сена.1. Заготовка рассыпного сена

Траву скашивают косилками граблями , формируют валки с помощью грабель, собирают в копны подборщиками - копнителями , подвозят к месту скирдования копновозами и скирдуют стогометателями. Зимой (в стойловый период) скирду распиливают скирдорезами и по частям привозят к ферме или в кормоцех. Возможно также измельчение скирды фуражирами с погрузкой в транспортное средство.2. Заготовка прессованного сена

При этой технологии траву также скашивают косилками, просушивают с одновременным ворошением граблями, формируют валки с помощью грабель, но дальше технология меняется. Валки подбираются и одновременно прессуются, в форме тюков или рулонов,соответственно тюковыми или рулонными прессподборщиками . Прессованное сено транспортируется к месту хранения. В зимнее время рулоны и тюки отвозят в кормоцех или на ферму.3. Заготовка подпрессованного сена

При этой технологии начальная цепочка операций остается неизменной: траву также скашивают косилками , просушивают с одновременным ворошением граблями , формируют валки с помощью грабель , дальше валки подбираются стогообразователями. Они подбирают валок и формируют из него стог подпрессованного сена с двускатной вершиной, и отвозят к месту хранения на край поля ближе к дороге. Зимой другая машина, стогоперевозчик, отвозит стог в кормоцех или на ферму.4. Преимущества и недостатки

Наиболее распространенной технологией заготовки до недавнего времени была заготовка сена в скирдах - рассыпное сено. Она повторяла операции, применяемые при заготовки сена для личных хозяйств, не одно поколение крестьян именно так и заготавливало сено.Преимущества этого способа - отработанная на протяжении столетий технология, только вместо ручной косы применяют косилки, вместо ручных грабель - тракторные, а на смену вилам пришли копнители, копновозы и стогометатели.

Недостатки - большое количество операций, а значит и машин, людей и времени. Все это приводит к увеличению себестоимости сена.

Применяя технологию заготовки прессованного сена, сокращают количество операций, а значит, и снижают себестоимость тонны сена. Особенно эффективен способ рулонного прессования, рулон массой до 500 килограмм получают вместо прежних 15 - 20 тюков. Применение ручного труда при этой технологии сведено к минимуму или вообще отсутствует. Кроме того, при этом способе в 2 - 3 раза сокращается потребность в хранилищах (сенных сараях), а применяя машину для упаковки рулона полиэтиленовой пленкой хранилища практически уже не нужны.

Недостатки - необходимо закупить новую технику.

При использовании технологии заготовки подпрессованного сена на второй стадии производственного процесса (подбор валка и формирование стога) используют одну машину стогообразователь, и вторая стогоперевозчик нужна только в стойловый период. Но эта технология не нашла широкого применения по ряду причин: необходимо купить две машины и по большей стоимости.

ЗАГОТОВКА СИЛОСА

Силос - это обработанная бактериями, в основном молочнокислыми, измельченная растительная масса. Бактерии питаются сахарами, вырабатывая при этом молочную кислоту. Молочная кислота не дает развиваться гнилостным бактериям, которые разлагая массу, делают её непригодной. Кроме того, необходимо лишить эти бактерии кислорода, так как они гибнут при его отсутствии. После того как концентрация молочной кислоты достигнет определенного предела (около 12%), дальнейшее развитие молочнокислых бактерий прекращается. Уровень рН при этом равен 4,2 или более, в этом случае силос годится для длительного хранения. Для удаления воздуха из массы её трамбуют, а после заполнения силосной ямы закрывают материалом, не пропускающим воздух, например полиэтиленовой пленкой. Силос заготавливают из свежескошенной массы или подвяленной травы, влажностью не менее 60%. Используется кукуруза, подсолнечник сорго, суданская трава и другие травы. Пригодность растений для силосования не одинакова. Чем больше растения содержат сахара, тем лучше они силосуются. Листья сахарной свеклы содержат мало сахаров и не силосуются, а только добавляются к массе не более 10%. Также к силосуемой массе можно добавлять корнеплоды и клубнеплоды, и различные растительные отходы местной промышленности. Процесс силосования происходит быстрее, если масса измельчена до размера 30-50 мм., подвялена и к ней добавлены полезные бактерии – закваска. Примерный срок готовности силоса через 30-40 дней после закрытия. Он имеет сладковатый запах и желто-соломенный цвет. Хранят силос в силосных ямах или башнях, используют и другие способы хранения, например курган или между двумя скирдами соломы, но в этом случае большее количество силоса уходит в отходы, труднее обеспечить герметичность.ЗАГОТОВКА ТРАВЯНОЙ МУКИ

Травяная мука - это измельченная и высушенная, при большой температуре (400 - 800 С°), за короткое время (1 - 10 минут), свежескошенная или подвяленная трава.При заготовке травяной муки траву скашивают с измельчением или подбирают и измельчают подвяленные валки. Далее траву сушат в специальных агрегатах витаминной муки (АВМ) и прессуют полученную массу в гранулы. Непродолжительное воздействие высокой температуры быстро сушит траву и не разрушает белки и витамины. Практически полностью исключается зависимость от погодных условий. Полученные гранулы или брикеты занимают при хранении гораздо меньшие объёмы, травяная мука технологичней в процессе кормоприготовления (кормоцех) и раздаче кормов.

Недостатки - высокая стоимость топлива в настоящее время не позволяет широко применять эту технологию.

До начала горячей поры остается совсем немного времени. Животноводы уже задумываются о предстоящей заготовке кормов. Сейчас есть еще время поработать над исправлением ошибок, которые имеются при организации данных мероприятий. Ведь недаром говорится: летний день год кормит.

Накануне начала сезона заготовки кормов важно правильно сориентироваться, из каких культур и как заготовить качественные корма для зимнего стойлового периода. Основные критерии, на которые следует опираться при возделывании кормовых культур и закладке кормов, я бы обозначил так:

подготовка техники и земельных угодий, время и способы скашивания трав, консервация и выбор консерванта.

Лучшие хозяйства делают ставку на качественный корм, так как он повышает молочную продуктивность, поэтому основной задачей при консервировании силоса, сенажа является сохранение качества. Если травяной корм хорошего качества (переваримость + качество консервации), то коровы дают достаточное количество молока при маленькой доле концентрированных кормов. Но, стремясь заготовить планируемый объем кормов, нередко сталкиваешься с ухудшением качества. В такой ситуации сбалансировать рацион животного без применения дополнительных компонентов, добавок практически невозможно.

Важнейшим моментом в практике кормозаготовки является выбор времени уборки трав, поскольку рационы с высоким содержанием клетчатки, но с низким содержанием обменной энергии снижают усвоение обменной энергии и, соответственно, продуктивность животных. Исходя из этого, можно оценить основные преимущества раннего укоса, а именно: низкое содержание клетчатки, высокое содержание обменной энергии, высокое содержание протеина, легкая переваримость, хорошие вкусовые качества. Для сохранения всех перечисленных качеств кормов необходимо уборку производить в фазу начала колошения злаковых трав, а для бобовых в фазу бутонизации. В это время в 1 кг сухого вещества содержится 0,86-1,0 к.ед. Основной трудностью при этом остается своевременная организация уборки трав с учетом созревания травостоя, погодных условий. При своевременной организации первого укоса можно получить не только качественный корм, но и полноценные корма на втором и третьем укосе. В поздних стадиях развития растений содержание сухого вещества достигает 30-35%, но из-за высокого содержания сырой клетчатки при силосовании таких кормов будет резко снижаться их питательность. Считается, что запаздывание с уборкой трав ежедневно ведет к потерям 2% корм. ед. В пересчете на молоко это будет составлять 2-3 кг в сутки, а в год – от 600 кг до 1 т от одной коровы, только за счет того, что запоздали суборкой на 1 день!

Срок уборки культур на силос должен быть не более 10-12 дней, а фазу вегетации при этом определяют визуально или путем подсчета растений, вступивших в данную фазу. Следует всегда помнить и учитывать тот факт, что в зависимости от погодных условий содержание клетчатки в растениях с каждым днем возрастает на 0,3-0,5%.

Анализ кормления дойных коров в зимний стойловый период показывает, что рационы, как правило, не сбалансированы по протеину, сахару, кальцию и фосфору от 20 до 35%. А молочная продуктивность коров при этом лимитируется тем показателем питательности, которого в рационе больше всего не хватает. В таких условиях недобор продукции может достигать 50%.

Заготовка сенажа.

Для достижения оптимальной влажности кормовой смеси 60-70% в качестве основного корма необходим сенаж из многолетних трав, однолетних смесей трав, кукурузы, зерносенаж. Уборка трав в ранней стадии вегетации позволяет заготовить сенаж с энергетической ценностью более 10 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества. При этом молодая трава отличается высоким уровнем сахаров и низким – клетчатки. Высота среза скашиваемой травы – 5-7 см. Это позволяет не загрязнить ее частичками почвы во время валкования и подбора. Подвяливанием следует доводить содержание сухого вещества в скошенной массе до 35-40%. Для достижения однородности массы по содержанию сухого вещества подсушивание трав проводится в разбросанном состоянии, с последующим формированием валков. Оптимальные сроки подвяливания не должны превышать 24 часов. Пересушивание подвяливаемой массы, когда содержание сухого вещества более 40%, приводит к недостаточной плотности в процессе трамбовки. При использовании консервантов равномерное их распределение в зеленой массе достигается внесением во время подбора валков. Длина резки должна быть 25-40 мм, что обеспечивает доступ бактерий к сахарам растений и плотность в 180-200 кг сухого вещества в кубическом метре сенажа, а также минимальные потери питательности и отсутствие плесени. Особенность закладки сенажа в траншеи заключается в том, что провяленную массу надо непрерывно и тщательно уплотнять. Толщина ежедневно уложенного уплотненного слоя массы должна быть не менее 1 м. Особое внимание следует уделять уплотнению массы у стен, выравниванию ее, трамбовке и формированию выпуклой поверхности, чтобы обеспечить хороший сток дождевой воды, так как при хранении сенажа в траншеях большое количество испорченного корма бывает вдоль стен, сверху и в торцах хранилища. Во избежание потерь при хранении и проникновения воздуха желательно траншею закрывать пленкой и сверху грузом. Это способствует дальнейшему уплотнению сенажа и удержанию пленки.

Первое вскрытие сенажной траншеи осуществляется не ранее чем через 6-8 недель с начала закладки. При вскрытии траншеи необходимо свести к минимуму разрыхление массы и проникновение воздуха. Поэтому выемку производят перпендикулярно поверхности траншеи ровным слоем. Ежедневная выемка сенажа должна быть рассчитана таким образом, чтобы не оставалось излишков возле траншеи. При этом следует руководствоваться принципом: только в свежем виде – скорее в кормушку.

Заготовка силоса.

Принципиальных различий в закладке силоса и сенажа немного. Важным моментом является срок уборки кукурузы на силос, а именно в фазу восковой спелости зерна. В этот период в растениях накапливается оптимальное количество сухого вещества. Чем раньше скашивают кукурузу, тем хуже качество силоса. В ранние фазы вегетации, когда происходит образование зерна, и в молочную спелость растения имеют высокую влажность и избыточное содержание сахара, который полностью сбраживается в кислоты и используется гнилостными бактериями. В фазе восковой спелости высоту среза необходимо увеличить до 50 см, так как нижняя часть мешает усвоению других кормов. Чем выше уровень среза, тем больше концентрация энергии. Необходимо при заготовке силоса из кукурузы стремиться к следующим критериям качества: при 60-70% влажности и степени измельчения 7-15 мм, 100-процентном содержании расплющенного зерна содержит в 100 г сухого вещества более 300 г крахмала, 180-210 сырой клетчатки, 11,1 МДж ОЭ.

Применение химических или биологических препаратов для консервирования силоса, плющеного зерна и зерносенажа на практике стало обязательным этапом заготовки кормов. Конечно, хороший корм можно получить и без использования консервантов, поскольку его качество в первую очередь зависит от качества исходного сырья (травостоя в случае силоса) и соблюдения технологии заготовки. Однако отказаться от применения консервантов – это значит примириться с потерями питательных веществ и восполнять эти потери увеличением доли более дорогих и менее физиологичных комбикормов в рационе.

Георгий Лаптев, директор ООО «БИОТРОФ»,

доктор биологоческих наук

При уборке кукурузы следует также обращать внимание на величину резки. В фазу молочно-восковой спелости она должна быть 30-35 мм, а молочной спелости 40-45 мм, чтобы свести к минимуму соковыделение из растительных клеток.

При закладке кукурузного силоса в траншеи толщина ежедневно уложенного слоя массы в уплотненном виде должна составлять не менее 80 см. В первые двое-трое суток сохранность массы обеспечивают фитонциды. Эти выделения обладают сильными бактерицидными свойствами, а если массу укладывать маленькими слоями, они улетучиваются, и в силосе образуется масляная кислота. Так же как и сенаж, силос следует укрывать пленкой с применением груза, так как хранение неукрытого силоса особенно опасно в весеннее время, после оттаивания поверхностного слоя. В этот период происходит усиление газообмена между силосом и окружающей средой, в результате чего воздух быстро проникает на большую глубину, вызывая порчу массы.

В практике кормозаготовки непросто учесть и соблюсти все тонкости и правила. Поэтому существует ряд общеизвестных ошибок, которые приводят к ухудшению качества силоса, про которые всегда следует помнить.

1. Поздний укос трав. Силосование при этом обычно затруднено из-за того, что стебли растений загрубели и в них понижено содержание сахара.

2. Слишком низкий срез трав. При этом возможно попадание частичек земли и развитие маслянокислых бактерий.

3. Крупная резка. Возникают трудности при трамбовке.

4. Пересохшее сырье, которое трудно трамбовать. Оптимальная влажность должна быть около 70%.

5. Силос плохо утрамбован. В зеленой массе осталось много воздуха, идет разогревание, появляется плесень.

6. Силос плохо укрыт. Из-за попадания воздуха верхний слой силоса испорчен.

7. Силосохранилище открыли рано. Идет сильное разогревание силосной массы. Процесс силосования не закончился.

8. При выемке с большой поверхности сняли укрывающую пленку. В больших количествах поступает воздух, масса сильно разогревается.

9. Много сорняков, трудно поддающихся силосованию.

10. Низкая производительность техники при заготовке.

11. Растительная масса переувлажнена. Заготовка сырья в дождливую погоду не рекомендуется.

Применение консервантов.

Использование консервантов дает много преимуществ. Качество закваски кормов при использовании консерванта лучше, чем без него (pH, кислоты, аммиак, микробы). Содержащаяся в силосе муравьиная кислота уменьшает преобразование сахаров в кислоту, а белки в меньшей степени распадаются на аммиак. При этом коровам больше нравится вкус кормов, поедаемость становится выше. Из этого всего можно сделать вывод, что повышаются молочная продуктивность скота и качество молока, запах и вкус молока лучше, а содержание жира и белка выше. Кислый корм препятствует росту сальмонеллы и листерии, что важно для здоровья животных и человека. Выбор консервантов зависит от объективной оценки качества брожения корма за последние годы. Если качество брожения ухудшалось в процессе консервации, то необходимо применять средства для силосования с направленным действием для улучшения процесса брожения. Иная ситуация – когда силос проявлял негативные свойства в процессе скармливания, когда шло нагревание массы и образование плесени. В данном случае для исключения этого фактора следует использовать средства для улучшения аэробной активности. И в том и в другом случае необходимо учитывать состав кормовых трав и количество сухого вещества. При содержании сухого вещества более 45% все консерванты

работают неэффективно. Выбор и сравнение консерванта не должны быть целью. Важнее всего знать, приносят ли эти средства силосования улучшения в качестве брожения, аэробной стабильности, поедаемости корма, продуктивности по сравнению с необработанными силосными траншеями.