У ели семена крупные. Места и условия произрастания

Ель сибирская – вид хвойных вечнозеленых растений семейства Сосновых.

Являясь самым северным обитателем своего вида, это крупное дерево растет по всей северной Европе (в т.ч. в Скандинавии), Сибири, вплоть до Магадана. Встречается также в Северной Маньчжурии и холодных регионах Монголии. Этот вид ели является лесообразующим для многих сибирских регионов. Чаще является сопутствующей породой в смешанном лесу. Ель сибирская нередко образует гибрид с обыкновенной, этот подвид именуют финской елью. Из-за схожести генетического кода, легкости в образовании гибридов, иногда ель сибирскую и обыкновенную объединяют в один вид.

Описание

Ель сибирская вырастает до 30 метров в высоту, толщина ствола – до 70 см в диаметре. Она хорошо идет в рост на участках с высокой освещенностью. Крона узкопирамидальной или пирамидальной формы. В сравнении с елью европейской, имеет укороченную хвою, которая отличается колкостью. Хвоинка живет на ветке от 8 до 10 лет. Растения в возрасте от 15-50 лет и старше раз в 3-5 лет дают урожай шишек. У этой елки

шишки небольшие, с широкими кругленными чешуйками. Семечки в них вызревают к концу сентября, иногда ранние заморозки губят их.

Химический состав

В еловой хвое содержится внушительное количество эфирного масла и фитонцидов – летучих веществ бактерицидного, проститоцидного (убивающего простейшие болезнетворные организмы) и антифунгального (противогрибкового) действия, также она изобилует дубильными соединениями, витаминами Е и К, каротином, аскорбиновой кислотой, спиртами-полипренолами, смолами и микроэлементами. В почках и шишках эфирного масла тоже немало – от 0,2%. Присутствуют также древесный уксус, сложный эфир борнилацетат с характерным камфарным запахом, а ещё – соли марганца, меди, алюминия, хрома, железа. Живица, помимо уксусной кислоты, содержит терпентин, скипидар и канифоль. В семенах много жирного масла, а в коре – до 14% таннидов (дубителей).

Лечебные свойства

С незапамятных времён величественная лесная красавица дарит людям здоровье, защищает от недугов и спасает от ран, являясь:

- антимикробным;

- фунгицидным;

- противоцинготным;

- против ревматическим;

- противопростудным;

- обезболивающим;

- прогревающим;

- кровоостанавливающим;

- диуретическим;

- закрепляющим;

- желчегонным (увеличивая приток желчи до 46,6% от исходного, с повышением выработки билирубина);

- дезинфицирующим средством.

Применение в лечебных целях

Применение любого вида ели одинаково. Хвоя – высоковитаминный продукт, и спасала многих людей от цинги. Молодые побеги, шишки и хвою используют для приготовления настоев и отваров. Их принимают против затянувшейся простуды, водянки, сыпи на коже, катара верхних дыхательных путей, астмы любого типа. Ими делают ингаляции от насморка и кашля. В виде ванн, добавив соль, применяют при ревматизме, радикулите и переохлаждении. Отвар из почек и настой молодой поросли на водке полезны при туберкулёзе лёгких. Из смолы, проваренной с пчелиным воском и свиным салом, получают действенную мазь от фурункулёза.

Живицу (смолу) используют в свежем виде – для обработки кровоточащих ран, в сухом истолчённом – как присыпку для язв, гнойников и мокнущих ожогов. Её перегоняют на скипидар для прогревания и расслабления мышц и связок. Из смеси еловой смолы и пчелиного воска делают наполнитель для арома-ламп – дымом от сгорания смеси лечатся от хронического бронхита. Сухой перегонкой из древесины получают активированный уголь – непревзойдённый абсорбент, помогающий при пищевых отравлениях и повышенном газообразовании в кишечнике.

Для применения в лечебных целях используются незрелые женские (содержащие семена) шишки. Мужские шишки мельче, содержат пыльцу. Чтобы не ошибиться, выбирайте самые крупные и красивые. Сбор проводят в начале осени, пока шишки не раскрылись. Для некоторых рецептов используют молодые шишечки, собранные в июне. Смолу заготавливают с июня по сентябрь.

Рецепты

Отвар из молодых шишечек или побегов (ОРВИ, грипп, пневмония, астма):

30 г елового сырья отваривать в 1 л молока 20 минут, затем процедить. Приём – троекратно в сутки.

Отвар коры (диарея, пищевое отравление, внутреннее воспаление):

1 ст.л. волокон еловой коры варить в полулитре воды 10 – 15 минут, дать настояться до остывания, слить жидкость. Отвар выпивать по мере повторения дискомфортных ощущений по половине стакана за приём.

Мазь (нарывы, ссадины, ожоги):

Взять в равных по объёму пропорциях еловую живицу, воск, мёд и подсолнечное масло. Разогреть на небольшом огне при постоянном размешивании до однородной консистенции. В горячем виде процеживают, удаляя все крупные частицы, способные дополнительно травмировать поражённый участок.

Витаминный напиток (авитаминоз, цинга, простуда):

Горсть еловой хвои залить стаканом кипятка. Дождаться, когда заварится, снять ложкой жирную плёнку, что образуется на поверхности, добавить сок целого лимона или апельсина, щепотку корицы и столовую ложку мёда.

Банный настой:

Еловый лапник прокипятить с добавлением морской соли 5-10 минут. В слегка остывший раствор добавить размолотый в кашицу корень лопуха для создания мыльной среды. Пользоваться для мытья и ополаскивания тела в промежутках между сеансами потения.

Сироп из хвои против кашля, для снижения аппетита и стимуляции мозговой активности:

Стеклянную банку 0,5 л наполнить хвоей с лесного дерева (растущего далеко от дорог, промышленных предприятий) на четверть. Залить оставшийся объем жидким мёдом. Настоять при комнатной температуре 3 недели. Отцедить состав. От кашля съедают по ½ ч.л. 5-6 раз в сутки. Против аппетита принимают ½ ч.л. за 5-10 минут до еды. Во время подготовки к экзаменам, повышенных умственных нагрузок съедают по 1 ч.л. такого

сиропа в день.

Отвар из почек от боли в мышцах и составах, бронхите, туберкулезе:

1 ст.л. свежих почек елки ошпарить кипятком, залить 200 мл воды, отварить в течение 20 минут. Отфильтровать через 3 слоя марли. Чуть остывший отвар подсластить мёдом. Выпить полученный объем в течение дня в несколько приемов.

Настойка смолы ели от импотенции:

1 ч.л. живицы залить 0,5 л водки, настоять неделю. Принимать по 30 мл перед сном. Курс лечения: 30 дней приема – 10 дней перерыва – 30 дней приема.

Противопоказания

Люди, страдающие язвенной болезнью или гастритом с повышенной кислотностью желудка, лишены возможности принимать внутрь лечебные снадобья из ели. Людям с индивидуальной реакцией на камфорный запах или иные отдельные компоненты в составе растения, следует вовсе его избегать.

ТЕМНОХВОЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ФОРМАЦИИ

Эти формации широко распространены, они занимают около 20% лесной площади. Состоят из следующих видов деревьев: ели европейская и сибирская, пихта сибирская и кедр сибирский.

Ель европейская, или обыкновенная - Picea excelsa, или P. ables. Дерево высотой до 40 ж и диаметром до 1 м. Крона густая, ширококоническая, с заостренной вершиной, опускается по стволу сравнительно низко. Ветвление не строго мутовчатое, но более крупные ветви располагаются почти мутовчато и вырастают из пазушных почек близ верхушечной. Кроме таких ветвей, у ели всегда имеются более мелкие боковые, развивающиеся из почек, расположенных по всему главному побегу. Боковые ветви первого порядка - горизонтальные и лишь иногда, более старые, - поникающие, с загибающейся кверху вершиной. Ветви первого порядка (сучья) даже у крупных старых деревьев сравнительно тонкие, гибкие и крепкие. Ствол у ели до 1/3 высоты дерева малосбежистый, приближается по форме к цилиндру, затем постепенно утоньшается, переходя к вершине в тонкий хлыст. Кора тонкая, красновато-темно-коричневая, отслаивается блюдцевидными чешуйками. Она содержит до 7% высококачественных таннидов и является хорошим дубителем. Хвоя сравнительно короткая, длиной 2 - 3 см, жесткая, на конце заостренная, четырехгранная, ромбическая или узкоромбическая в поперечном сечении, темно-зеленая, блестящая. Устьица в виде беловатых тонких полосок располагаются на всех гранях. Хвоя расположена одиночно, но очень густо, так что покрывает несущий ее стебель. Прикреплена она к стеблю листовыми подушечками, особенно хорошо заметными после опадения хвои. На главных вертикальных побегах хвоя расположена радиально и сравнительно прижата к стеблю, а верхушечную почку она даже закрывает, прижимаясь к ней, иногда закручиваясь спирально. На боковых побегах хвоя располагается по обе стороны и сверху побега, снизу стебель остается открытым. Поэтому ветви ели, даже крупные, имеют дорзивентральную симметрию. На затененных боковых побегах узкоромбическая хвоя располагается почти гребенчато. Хвоя живет от 6 до 12 лет и опадает постепенно.

Почки яйцевидно-конические, заостренные, буроватые, снаружи смолой не покрыты. Распускаются почки у ели сравнительно поздно. Молодые побеги со светло-зеленой, матовой мягкой хвоей, растут быстро, стебель их вначале бывает мягким и молодые побеги свешиваются вершинкой вниз, выпрямляясь по мере одревеснения стебля.

Древесина ели белая, иногда с желтоватым оттенком, слегка блестящая, долго сохраняет свой естественный цвет. Заболонь широкая, по цвету не отличается от ядровой части ствола. Древесина сравнительно мягкая и легкая, имеет большое применение для строительных целей, и особенно в целлюлозно-бумажном производстве. Ее волокна - трахеиды имеют длину около 3 мм.

Цветение у ели наступает в возрасте 15 - 20 лет у деревьев, растущих на свободе, ив 25-30 лет - у растущих в лесу. Начинается оно вскоре после распускания почек, на 1 - 2 недели раньше, чем у сосны.

Мужские "цветки" имеют вид красновато-желтых шишечек яйцевидной формы длиной до 1,5 см, появляющихся из боковых почек на побегах предыдущего года, преимущественно в средней и верхней части кроны. Пыльцы много, она образует над кронами елей быстро тающие желтые облачки, затем оседает в огромном количестве на травяном и моховом покрове или переносится ветром на большое расстояние.

Женские "соцветия", более крупные вертикальностоящие шишечки длиной до 5 см, появляются одиночно на концах прошлогодних побегов, преимущественно в верхней части кроны. У разных деревьев окраска их различная; светло-зеленая, розовато-зеленая, ярко-красная, темно-бордовая. Шишечка состоит из стержня, вокруг которого спирально расположены довольно крупные семенные чешуйки, с двумя семяпочками на верхней стороне; при основании семенных чешуек с нижней стороны имеются узкие кроющие чешуи.

Независимо от того, произойдет опыление или нет, шишки развиваются, семенные чешуи их сильно увеличиваются, становятся твердокожистыми, а кроющие чешуи засыхают, поэтому в зрелой шишке они незаметны. После цветения шишки свешиваются вниз. Созревают шишки и семена в октябре. Однако осенью шишки обычно не раскрываются, чешуи их плотно прижаты и семена не выпадают. Раскрывание шишек, выпадение из них и распространение семян происходит в период с января по апрель. Раскрыванию шишек способствует сухая морозная погода. Шишки у ели европейской веретеновидно-цилиндрические, длиной 10 - 15 и толщиной 3 - 4 см, красновато-бурые или светло-бурые. Чешуи шишек жестко-кожистые, ромбические, с зазубренным верхним краем. По величине и окраске шишек, а также по форме чешуи отдельные деревья ели европейской сильно варьируют. Расположение женских "соцветий" и шишек в верхней части кроны способствует лучшему опылению и распространению семян у елей, образующих сравнительно плотный полог из густых крон. Ель цветет не каждый год: годы со средним цветением чередуются с годами обильного цветения и семеношения и с годами, когда цветения не бывает совершенно. Партеноспермия у ели бывает сравнительно редко, и, как правило, все семена имеют зародыши.

Семена ели яйцевидные, с заостренным кончиком, коричневые, равномерно окрашенные, матовые, длина их 3 - 5 мм, вес 1000 семян - 5 - 8 г. Крыло семени обратнояйцевидное, светло-коричневое, к семени прикреплено слабо и легко от него отделяется. Место прикрепления крыла к семени имеет вид ложечки. При выпадении семян из шишек они приобретают вращательное движение, и ветер относит их от материнского дерева. Упавшие на снежный наст семена, благодаря тому, что крыло их лежит на поверхности снега не плотно и слегка приподнято, разносятся ветром на значительные расстояния. Всхожесть семян ели хорошо сохраняется в течение нескольких лет.

Прорастают семена ели быстро. Подсемядольное колено выносит на поверхность кожуру семени и остатки эндосперма, которые по мере роста семядолей опадают. Семядолей 7 - 10, они серповидно согнутые, трехгранные, с зубчиками на внутреннем ребре и с устьицами на внутренних гранях, сохраняются 2 - 3 года. В первые два года хвоя плоская. Пазушные почки, появляющиеся в первый и второй год, не распускаются и остаются спящими. Только на 3 - 4-й год у молодых елочек появляются боковые побеги, которые начинают ветвиться.

Развивающийся во время прорастания семени главный корень первые 2 - 3 года растет вертикально, затем разветвляется на несколько боковых, растущих или горизонтально, или наклонно вниз. Главный корень к 10 годам уже незаметен, сильные боковые корни дают поверхностную корневую систему. На глубоких почвах боковые корни ели уходят на значительную глубину. У основания ствола, близ шейки корня, особенно при покрытии его землей или при обрастании мхом, ель легко дает придаточные корни, которые достигают значительных размеров и увеличивают корневую систему.

Первые 5 - 10 лет ель растет сравнительно медленно, к 10 годам она достигает высоты около 2м. После 10 лет рост ее значительно усиливается и при благоприятных условиях она способна давать за один год прирост до 70 см. Если в первые годы жизни ель отстает в росте от сосны, то к 30 - 40 годам она догоняет сосну, а на плодородных почвах и перегоняет. Ель европейская отличается долговечностью, предельный возраст ее жизни 300 лет.

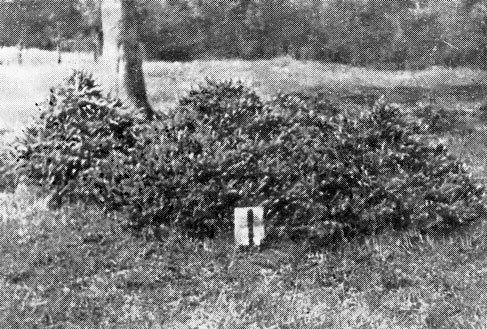

Нижние ветви ели, прилегающие к земле или к моховому покрову, иногда дают придаточные корни, вершины их, загибаясь кверху, принимают радиальную симметрию и начинают расти как самостоятельное дерево. Такие естественные отводки встречаются редко, однако в лесотундре, на Кольском полуострове, у ели сибирской такой способ размножения наблюдается часто. В этом случае ель принимает стланиковую форму, не образуя ствола, а широко разрастается в виде ветвей.

Ель европейская широко распространена в Западной Европе и СССР. Ее северо-восточной границей является юго-западное побережье Белого моря, Киров, Южный Урал. В этой части ареала она встречается вместе с елью сибирской и иногда дает гибридные формы (рис. 58). Южная граница ели европейской совпадает с северной границей чернозема и проходит в следующем направлении: севернее Львова и Киева, на Чернигов, Брянск, Тулу, Рязань, затем спускается к югу и снова поднимается на север к Горькому, пересекает Волгу у Казани, по рекам Каме и Белой выходит к Южному Уралу у 53° с. ш.

Требовательность к влажности почвы и воздуха является главной причиной, определяющей южную границу распространения ели. К теплу ель европейская малотребовательна, но она не вполне холодостойкая. При температуре - 40° у нее повреждается хвоя и даже почки. Она боится и поздневесенних утренних заморозков, которые иногда полностью побивают молодые побеги. Такие заморозки очень опасны для молодых деревьев, кроны которых расположены не выше 4 м, так как заморозки бывают только у поверхности почвы.

Ель является одной из самых теневыносливых пород, уступая в этом отношении лишь пихте. Хвоя ее весьма пластична, она легко меняет свое положение на побеге и анатомическое строение в зависимости от количества света. С теневыносливостью связаны: густая крона, медленное очищение ствола от сучьев, менее быстрое изреживание древостоя, долгое сохранение живой хвои на побегах, более тонкая кора. Ель возобновляется, давая надежный подрост, как под пологом других более светолюбивых пород, так и под своим пологом при небольшой сомкнутости крон.

В отношении плодородия почв ель не отличается высокой требовательностью и относится к мезотрофам. Она не выносит значительной сухости почвы, а также избыточного застойного увлажнения и сфагновых болот. На почвах с избыточным, но проточным увлажнением ель растет хорошо, принимая участие вместе с черной ольхой в образовании лесных травяно-болотных ассоциаций. Эдафический ареал у нее довольно широкий, но значительно меньше, чем у сосны: в лишайниковых и сфагновых типах условий местопроизрастания она не растет.

Ель европейская отличается очень широкой амплитудой изменчивости, она очень близка к ели сибирской. Хотя последняя имеет свой обширный ареал, но на значительном протяжении ареалы этих двух видов налегают один на другой. Эти виды довольно тесно связаны между собой рядом форм, имеющих переходные признаки.

У ели имеются климатические разновидности, отличающиеся по быстроте роста, характеру хвои, длине вегетационного периода. Но и в пределах небольшого района в одной популяции при однородных почвенно-грунтовых условиях у ели европейской можно наблюдать много морфологических форм - лузусов: по форме ветвей - гребенчатые, плоские, щетковидные, компактные; по форме кроны - узко- и ширококронные; по окраске хвои - темно-зеленые, ярко-зеленые, желтовато-зеленые; по окраске женских шишечек ("цветков") - красно- и зеленошишечные; по размерам, форме и окраске шишек и их чешуи; по времени распускания почек - рано- и позднораспускающиеся, эти различия достигают двух недель, в связи с чем последние меньше повреждаются поздневесенними заморозками. Встречаются у нее также и резкие морфологические уклонения - аберрации: низкорослые, неветвящиеся, плакучие, с поникающими ветвями (рис. 59).

Ель сибирская - Picea obovata. По морфологическим признакам мало отличается от ели европейской. Их можно различить лишь по размерам шишек и форме чешуи. Шишки ели сибирской меньше, длина их варьирует от 4 до 8 см. Форма шишек яйцевидно-цилиндрическая, чешуи широкие, закругленные, цельнокрайние (рис. 60). По всем остальным морфологическим признакам ель сибирская весьма сходна с елью европейской.

Область распространения ее значительно большая, чем у ели европейской. Западная граница ареала совпадает с восточной границей ели европейской. На севере ель сибирская занимает Кольский полуостров, а ее северная граница совпадает с южной границей тундры. Через горло Белого моря она идет к Нарьян-Мару, Салехарду, огибает Обскую губу, к Дудинке и Норильску, пересекает реку Хатангу на 72° с. ш. (это наиболее северное распространение ели), затем на юго-восток, пересекает р. Лену у 67° с. ш. и выходит к Охотскому морю у 59° с. ш. около Магадана. На Камчатке ели сибирской нет. На Дальнем Востоке ив Восточной Сибири она встречается редко. В Западной Сибири, в Саянах и на Алтае она является обычным деревом темнохвойной тайги. Южная граница в Западной Сибири проходит от озера Зайсан, по реке Катунь, севернее Омска, до Златоуста на Урале.

По экологическим свойствам ель сибирская близка к ели европейской, но более холодостойка; ее ареал заходит далеко на север и в горах она растет в более суровом климате.

Занимая весьма широкий ареал с разнообразным климатом и разрывами ареала в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, ель сибирская имеет ряд экотипов и даже подвидов. Ель, растущая в южной части Дальнего Востока, выделяется в самостоятельный вид - ель корейская - Picea koraiensis, но существенных морфологических отличий от ели сибирской у нее нет.

Пихта сибирская - Abies sibirica. Дерево высотой до 30 м и диаметром до 50 см. Крона очень густая, узкоконическая, с заостренной вершиной, опускается у свободностоящих деревьев до основания дерева. Ветвление не строго мутовчатое, боковые ветви первого порядка короткие, тонкие, плоские, отходят от ствола горизонтально, а нижние изгибаются, они менее крепкие, чем у ели. Ствол пихты сибирской до 7з высоты малосбежистый, но не цилиндрический, а слегка закругленно-угловатый, затем быстро утоньшается, переходя в кроне в тонкий хлыст.

Кора коричневато-темно-серая, гладкая, если бывают трещины в нижней части ствола, то редкие и не глубокие. В коре имеются смоляные ходы и хорошо заметные желваки, в которых находится смола.

Хвоя мягкая, плоская, длиной 2 - 3 см, на вершине тупая или с выемкой, серовато-темно-зеленая, снизу светло-зеленая, матовая, с двумя беловатыми полосками устьиц, расположенных на нижней стороне хвои. К основанию хвоя несколько сужена и непосредственно прикреплена к стеблю, без листовых подушечек на коре. Располагается она, как и у ели, одиночно: радиально - на главном побеге, на боковых побегах налегает сверху друг на друга. Живет хвоя долго, 8 - 10 лет. Почки мелкие, полушаровидные или обратнояйцевидные, светлые, зеленовато-буроватые, сверху покрыты смолой. Распускаются они сравнительно поздно (рис. 61).

Древесина белая, заболонь не отличается от ядровой части, сравнительно мягкая, без смоляных ходов, непрочная, по техническим качествам уступает еловой. Кроме того, стволы пихты часто повреждаются сердцевинной гнилью, что значительно уменьшает ценность этого дерева.

Цвести пихта начинает поздно: деревья, растущие свободно и на опушках, - в 20 - 30 лет, в лесу - в 40 - 50 лет. Цветение происходит вскоре после распускания почек. Мужские "цветки" имеют вид яйцевидных шишечек, появляются они из боковых почек на одногодичных побегах так же, как и у ели, располагаются только в верхней части кроны. Женские "соцветия" зеленые или буроватые, длиной 1 - 2 еж; кроющие чешуйки их значительно крупнее семенных чешуек. Располагаются они в самой верхней части кроны, на расстоянии 1 - 2 м от вершины, при вызревании сохраняют свое вертикальное положение.

Шишки и семена в них созревают осенью того же года, в конце вегетации. Зрелые шишки светло-коричневые, цилиндрические, с притупленной вершиной, длиной 6 - 10 см и толщиной 2 - 4 см, смолистые. Чешуи шишек ширококлиновидные, на вершине закругленные с мелкими зубчиками и матовой внешней стороной, на которой хорошо заметны кроющие чешуи.

После вызревания в сентябре - октябре шишки становятся рыхлыми, чешуи отделяются от несущего их стержня и опадают вместе с семенами, а деревянистые вертикально стоящие стержни остаются на ветвях.

Семена крупные, длиной 0,5 - 0,8 см, обратнояйцевидно-клиновидные с тупыми гранями, светлые, буровато-желтые, кожура мягкая, смолистая, крыло клиновидное, со скошенной вершиной, основанием оно охватывает семя и плотно с ним срастается. Вес 1000 семян 10 - 12г. Всхожесть семена утрачивают быстро, для посева пригодны только свежие, иногда наблюдается партеноспермия. Всходы имеют 4 - 5 плоских темно-зеленых семядолей. В молодом возрасте пихта растет очень медленно. По долговечности она уступает ели. Корневая система сравнительно глубокая, боковые корни наряду с главным направлены косо в глубь почвы.

Пихта может размножаться вегетативно - отводками: нижние ветви ее, обрастая мхом или закрываясь подстилкой, легко образуют придаточные корни, укореняются и дают вертикально растущие побеги и стволы. В образовании некоторых пихтарников такой способ размножения наряду с семенным имеет большое значение. В некоторых случаях такие укоренившиеся ветви остаются дорзивентральными, разрастаются, образуя заросли кустарникового типа, благодаря которым возникает своеобразная форма подлеска из пихты. Пихта сибирская сравнительно недолговечна и живет около 200 лет.

Она имеет большую область естественного распространения и принимает участие в образовании лесов: в северо-восточных районах европейской части СССР, в Западной Сибири. Ее северная граница распространения проходит восточнее Вологды по средним течениям рек Сев. Двины, Мезени, Печоры к нижнему течению Оби, затем направляется к верхнему течению Алдана, восточнее Читы; южная граница - среднее течение Сухоны, восточнее Костромы, севернее Казани, дальше Ижевск, Челябинск, севернее Новосибирска, по среднему течению рек Бии и Катуни (рис. 62).

Это дерево холодостойкое, но менее, чем ель, поэтому и северная граница ее проходит южнее. Молодые побеги пихты сильно повреждаются поздневесенними заморозками. Более требовательна она и к влажности воздуха. По отношению к свету пихта является одной из наиболее теневыносливых пород. Показателями ее теневыносливости служат: большая продолжительность жизни хвои, плохая очищаемость ствола от ветвей, тонкая кора, способность возобновляться под пологом и даже давать в результате вегетативного размножения подлесок стланикового типа. К почвенным условиям пихта требовательна, она растет на богатых по минеральному составу и со средней влажностью почвах.

Пихта сибирская не отличается большим формовым разнообразием в пределах вида. Занимая обширный ареал, она имеет экологические разновидности, но морфологические формы у нее выражены слабо.

Близкими видами к пихте сибирской являются: пихта белокорая - Abies nephrolepis, растущая на Дальнем Востоке, и пихта Семенова - Abies Semenowii, растущая в горах восточной части Средней Азии.

В восточных районах СССР пихта растет в качестве примеси в еловых лесах; в Западной Сибири, на Алтае ив Саянах она преобладает в темнохвойных лесах, а местами дает чистые пихтарники. Так же, как и ель, она оказывает сильное влияние на среду.

Имея мягкую, непрочную древесину, пихта мало ценится как строительный материал, но в районах, где имеется недостаток ценных пород, ее древесина находит разнообразное применение. Из смолы пихты получают канадский бальзам - материал для оптической промышленности; из хвои - эфирное масло. В лесных культурах пихта почти не применяется вследствие медленного роста, невысокого качества древесины и трудности сбора семян.

Кедр сибирский, сосна сибирская кедровая - Pinus sibirica. Крупное дерево высотой до 35 м и диаметром до 1,5 м. Крона густая, яйцевидная или цилиндрическая, вершина притупленная; у старых деревьев часто с 2 - 3 вершинами. У свободностоящих и опушечных деревьев крона опускается сравнительно низко.

Ветвление строго мутовчатое, характерное для всех сосен. Ветви первого порядка отходят от ствола под прямым углом, затем изгибаются дугообразно и концы их поднимаются кверху.

Стволы цилиндрические, малосбежистые до кроны, в кроне разветвляются на толстые сучья.

Кора в молодом возрасте светло-серая, тонкая, затем становится трещиноватой, серовато-бурой. Корка отслаивается пластинками.

Хвоя располагается на укороченных побегах пучками по пять штук. Сравнительно длинная, 5 - 10 см, тонкая, жесткая, но не колючая, в поперечном сечении трехгранная; устьица в виде светлых полосок располагаются только на внутренних гранях. Как на главном побеге, так и на боковых пучки хвои расположены радиально. Живет хвоя 3-5 лет и опадает с укороченными побегами (рис.63).

Стебли однолетних побегов опушены густым бархатистым бурым пушком. Этим опушением кедр хорошо отличается от других пятихвойных сосен. Почки крупные, до 2 см, яйцевидно-цилиндрические, с заостренной вершинкой, распускаются поздно, позже чем у сосны обыкновенной.

Древесина кедра с желтовато-белой заболонью и красновато-желтым ядром, легкая, равномерного сложения, довольно прочная, легко режется и обрабатывается, дает хороший материал для карандашных оболочек.

Цвести кедр начинает поздно: свободностоящие деревья - в 20 - 25 лет, в лесу - в 50 лет. Цветет поздно, после распускания почек, позже сосны обыкновенной. Годы обильного цветения и семеношения бывают редко, через 5 - 7 лет.

Мужские "цветки" располагаются группами у основания молодых побегов, а женские "соцветия" в виде небольших фиолетовых шишек - у вершины молодого побега около боковых почек. Как мужские, так и женские "цветки" располагаются только в верхней части кроны. Строение мужских "цветков" и женских "соцветий" такое же, как и у других сосен. Шишки и семена вызревают осенью на другой год после цветения. Зрелые шишки яйцевидной формы, светло-бурые, длиной 6 - 10 и толщиной 5 - 7 см, с деревянистыми чешуями. После вызревания шишки не раскрываются, как у сосны и ели, и не распадаются на дереве, как у пихты, а становятся рыхлыми и нераскрывшимися опадают с дерева.

Семена - "кедровые орешки" - крупные, длиной 0,8 - 1,2 см, косообратнояйцевидные, темно-бурые, с полностью редуцированным крылом, одна сторона матовая, другая глянцевая от приросшего остатка крыла. Партеноспермия у семян кедра бывает редко. Всхожесть семена утрачивают быстро, всходят медленно и недружно. Часть семян прорастает только на второй год после посева. Распространяются семена кедра только животными. Птицы и грызуны, питающиеся семенами кедра, растаскивают шишки и роняют, принося этим известную пользу.

В первые годы всходы кедра имеют подсемядольное колено, 10 (иногда 9 - 12) крупных серповидно-изогнутых семядолей и почку, на второй год появляется короткий побег, несущий одиночную плоскую хвою и несколько укороченных побегов с трехгранными хвоинками. В естественных условиях всходы очень часто располагаются группами по нескольку штук, так как семена прорастают в шишках, лежащих на земле (рис. 64).

Растет кедр первые 10 лет медленно, в дальнейшем прирост его увеличивается до 50 см в год. Вегетативно не размножается, но дает придаточные корни, которые при некоторых условиях значительно усиливают корневую систему дерева. Кедр сибирский - дерево долговечное, живет до 400 лет.

Ареал кедра сибирского в значительной части совпадает с ареалом пихты сибирской. Северная граница его распространения - верховье и среднее течение Печоры, нижнее течение Оби и Енисея, верховья Алдана; на этом протяжении граница распространения кедра проходит севернее границы распространения пихты, в южной части границы ареалов двух этих видов деревьев совпадают (рис. 65). Кедр сибирский - холодостойкое дерево, не повреждается ни зимними холодами, ни поздневесенними заморозками. К влажности воздуха требователен. По отношению к свету кедр значительно теневыносливее сосны, его густые кроны дают темный полог, хвоя живет долго; под пологом возобновление идет успешно и дает надежный подрост, хотя и медленно растущий. К богатству почвы он не особенно требователен и мирится с каменистыми почвами в горах, переносит избыточное увлажнение, как проточное, так и застойное, растет даже на сфагновых болотах и на песчаных, не очень сухих почвах. Большим формовым разнообразием по вегетативным органам кедр сибирский не отличается, но амплитуда варьирования по форме шишек у него большая, даже в пределах одной популяции.

Кедр европейский - Pinus cembra. Распространен в горных лесах Западной Европы, является близким видом к кедру сибирскому и может рассматриваться как подвид, отличающийся лишь экологически и имеющий обособленный ареал. В СССР растет в горных лесах Западной Украины.

Кедры сибирский и европейский образуют темнохвойные леса вместе с елью и пихтой, реже с лиственницей и сосной. В Западной Сибири, на Алтае и в Саянах часто они образуют чистые кедровники или леса с преобладанием кедра. Естественное возобновление его на площадях, покрытых лесом, идет хорошо, но на вырубках и гарях в результате медленного распространения семян возобновление затягивается.

Кроме ценной древесины, кедровые сосны представляют большой практический интерес, как орехоносы. Кедровые "орешки", содержащие около 50% масла, отличаются хорошими вкусовыми качествами. С 1 га в среднем урожай орешков составляет около 50 кг. Эти виды заслуживают широкого разведения как в лесных культурах, так и при озеленении.

Шишки ели - Strobuli Piceae

Ель обыкновенная - Picea abies (L.) Karst.

Семейство сосновые - Pinaceae

Ботаническая характеристика. Высокое дерево (20-50 м) с остроконусовидной кроной. Кора красно-бурая или серая, шелушащаяся тонкими чешуями; молодые ветви бурые или рыжеватые, голые или слегка опушенные с сильно выступающими листовыми следами, почки яйцевидно-конические, заостренные, буроватые. Листья (хвоя) четырехгранные, остроконечные, блестящие, ярко- или темно-зеленые, длиной 20-25 мм, шириной 1-1,5 мм, густо покрывают ветки. Пыльниковые шишки удлиненно-циллиндрические, длиной 20-25 мм, у основания окружены светло-зелеными чешуйками. Семенные шишки висячие, сначала красные, затем зеленые, зрелые - буреющие, длиной 10-16 см, шириной 3-4 см. Семенные чешуи деревянистые, желтые, обратнояйцевидные, выпуклые, по краю выемчатые, зубчатые; кроющие чешуи расположены у основания семенных, у зрелых шишек - в виде едва заметных кожистых пленок. Семена темно-бурые, с крылом в 3 раза длиннее их. Опыление происходит в мае-июне.

Распространение. Распространена ель обыкновенная по всей лесной зоне Европейской России, образуя чистые и смешанные леса. В Предуралье постепенно замещается близким видом - елью сибирской (Picea obovata Ledeb.), лесообразующей породой уральской и сибирской тайги.

Местообитание. Образует обширные чистые и смешанные леса, часто с березой и сосной. Широко разводится ель в городских и придорожных насаждениях, при этом наряду с отечественными видами культивируют и некоторые иноземные формы, отличающиеся особой декоративностью, например голубые ели североамериканского происхождения.

Заготовка сырья, первичная обработка, сушка. Сырье заготавливают, обрывая или срезая шишки секатором летом до стадии созревания семян, и сушат на стеллажах под навесами. Недопустим сбор опавших шишек (!).

Стандартизация. Качество цельного и измельченного сырья регламентирует ГФ XI.

Внешние признаки. Цельное сырье. Овально-цилиндрические, эллиптические или продолговатые в очертаниях шишки длиной до 14 (16) см, шириной (после раскрывания) до 5 см, образованные спирально расположенными мелкими кроющими чешуями, в пазухах которых сидят крупные семенные чешуи до 25 мм в длину и 18 мм в ширину (у P . obovata - до 15 мм в длину и 11 мм в ширину), в очертаниях ромбические (у P . obovata - обратнояйцевидные), на верххушке волнистые и выгрызенно-зубчатые (у P . obovata с закругленным цельным краем). У основания каждой семенной чешуи располагаются два семени, прикрытые пленчатым крылом. Вкус вяжущий, горьковатый.

Измельченное сырье. Кусочки шишек различной формы, коричневого цвета, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 10 мм.

Числовые показатели. Цельное сырье должно содержать эфирного масла не менее 0,2% (по ГФ XI; время перегонки 1,5 ч); влажность не более 13%; золы общей не более 8%; шишек, у которых высыпалась половина семян, не более 20%; других частей (хвоя, мелкие веточки) не более 5%; органической примеси не более 1%, минеральной - не более 0,5%. В измельченном сырье , кроме того, содержание частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм, не должно превышать 3,5%, а частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, - 30%.

Химический состав. Эфирные масла, витамин C, дубильные вещества, смолы, минеральные соли, фитонциды.

Фармакологические свойства. Сумма биологически активных веществ еловых шишек и молодых побегов оказывает противомикробное, спазмолитическое, мочегонное, желчегонное и противоцинготное действие.

Лекарственные средства. Отвар, мазь. "Пинабин".

Применение. Отвар молодых побегов на молоке готовят из рассчета 30,0 побегов на 1 литр молока. Варят 10 минут, процеживают и употребляют в течение дня.

Для заживления ран, язв, гнойничков используют мазь из смолы ели с расплавленным свиным салом.

В виде отваров и настоев шишки применяют для лечения заболеваний дыхательных путей и бронхиальной астмы в виде ингаляций.

Из "лапок" отгоняют эфирное масло и растворяют его в жирном персиковом масле. Такой раствор под названием "Пинабин" в виде капель используют как спазмолитическое и бактериостатическое средство при почечнокаменной болезни и почечных коликах.

Кроме того, в хвое ели содержится значительное количество аскорбиновой кислоты. В народе издавна использовали "лапки" ели (равно как и других хвойных) для получения напитка, насыщенного витамином С. Таким напитком лечились от цинги, пили его для предотвращения авитаминоза, особенно в конце зимы и ранней весной, когда другой витамино-содержащей зелени еще нет.

Часть 1. Хвойные породы

V. Дендрологическая характеристика видов ели (Picea Dietr.)

Деревья пирамидального габитуса с мутовчатым ветвлением, достигающие высоты 60 и даже 90 м и диаметра 1,5 - 2 м, живут от 300 до 600 лет. Ель отличается высокой теневыносливостью, в связи с чем, очищение от сучьев у нее идет медленно. Кора у молодых деревьев гладкая, у старых неровная, тонкая, лущащаяся (см.: ).Шишки повислые, при созревании не рассыпаются. Созревают в год цветения, осенью или зимой раскрываются, после чего опадают. Кроющие чешуи небольшие и скрыты под семенами. Семена кожистые, легко освобождаются от крыла, покрывающего лишь верхнюю часть семени (рис. 10).

Рис. 10. Форма шишек и семенных чешуй некоторых видов ели: 1-е. обыкновенная; 2-е. восточная; 3-е. колючая; 4-е. сибирская; 5 - е. канадская; 6-е. аянская.

Таблица 4. Сравнительная характеристика некоторых отечественных видов ели - Picea Mill.

|

Признаки |

Ель европейская -Picea abies Karst. |

Ель сибирская -Picea obovata Ldb. |

Ель восточная -Picea orientalis (L.) Link |

Ель тяньшанская -Picea Schrenkiana F. et M. |

Ель аянская -Picea jezoensis Carr. |

|

Высота, м |

20-35 |

До 30 |

35-40 (50) |

30-40 |

40-50 |

|

Диаметр, м. |

1-1,5 |

0,8-1,0 |

1,5-2,0 |

1,0-2,0 |

1,5-2,0 |

|

Крона |

Конусовидная |

Конусовидная |

Коническая |

Узкоконусовидная, низкоопущенная |

Конусовидная |

|

Кора |

Темно-серая, гладкая или чешуйчато-пластинчатая |

Темно-серая, гладкая или округло-пластинчатая |

Бурая, чешуйчатая, у старых - темно-серая |

Красновато-серая, чешуйчатая |

Серо-бурая, округло-пластинчатая |

|

Побеги |

Бурые, рыжие, голые |

С грубыми короткими рыжеватыми волосками |

Светло-коричневые, густомохнатоопушённые |

Серовато-желтые |

Блестящие, голые, буро-серые |

|

Почки |

Яйцевидно-конические, заостренные, без смолы |

Яйцевидно-конические |

Несмолистые, 3 мм дл., яйцевидные, красноватые |

Темно-серые,яйцевидные, смолистые |

Яйцевидно-конические, тупые. смолистые |

|

Хвоя |

1,0- 2,5 см дл., 1- 1,5 мм шир., четырехгранная,заостренная,блестящая, ярко- или темно-зеленая, держится 6-7 (10-12) лет |

0,7- 2,0 см дл., темно-зеленая четырехгранная, колючая |

0,5-0,8 (10) см дл., тупая, темно-зеленая, блестящая, жесткая, сплюснуто-четырехгранная, расположена настильно |

1,8- 4 см дл., 1 мм шир., четырехгранная,острая, бледно-голубоватая |

1,2- 2 см дл., 1,2 мм шир., плоская, с обеих сторон килеватая, тупая снизу с 6- 7 рядами устьиц, настильная |

|

Шишки |

10- 15 см толщ., светло-бурые с деревянистыми по краю выемчатыми семенными чешуями, созревают в октябре, а раскрываются зимой |

Мелкие 6-7 (8) см дл., с выпуклымиширокимизакругленными цельно-крайними семенными чешуями |

Веретенообразно-цилиндрические, 5- 10 см дл., 2 см толщ., светло-бурые с широким верхним краем |

Цилиндрические, 7-10 (12) см дл, 2,5 см толщ., с выпуклыми, блестящими,коричневато-фиолетовымичешуями,закруглены или усечены |

3- 8 см дл., и 1,5- 3 см толщ., светло-бурые, продолговато-эллиптические, с волнисто-зубчатым или выемчатым краем |

|

Семена |

Яйцевидные,острые,кофейио-бурые. 4- 5 мм дл., 1000 шт. весят 5,5- 8 г |

4 мм дл., 1000 шт. весят 4,8 г |

Мелкие (до 4 мм), черные с втрое и более длинным крылом, 1000 шт. весят 7,3 г |

4- 5 мм дл., с втрое и более длинным крылом |

4 мм дл., 1000 шт. весят 4,8 г |

|

Родина |

Европа - Альпы, Карпаты, Скандинавия, СССР |

Кавказ, вместе с пихтой, но несколько сдвинута на восток, где она господствует в смешанных насаждениях |

Джунгарский Алатау и весь Тянь-Шань |

Предуралье и до Енисея, в смеси с пихтой сибирской, восточнее Енисея по долинам рек в центре Якутии, Забайкалье, редко - на Охотском побережье |

Таблица 5. Сравнительная характеристика некоторых североамериканских видов ели, интродуцированных в СССР

|

Признаки |

Ель колючая -Picea pungens Englm. |

Ель ситхинская -Picea sitchensis Carr. |

Ель канадская, или белая -Picea canadensis Britt. |

|

Высота, м |

20-45 |

45-60 |

20-35 |

|

Диаметр, м. |

0,7-1,2 |

1,2-2,4(4,8) |

0,6-1,2 |

|

Крона |

Конусовидная, симметричная |

Широкопирамидальная, густая |

Правильно-конусовидная, густая |

|

Кора |

Трещиноватая, чешуйчатая, серовато-коричневая |

Трещиноватая,чешуйчатая,тонкая, красно-буро-серая |

Гладкая или чешуйчатая, пепельно-коричневая |

|

Побеги |

Оранжево-красные |

Светло-коричневые, голые |

Голые, беловатые |

|

Почки |

Крупные, конусовидные, с отогнутыми назад чешуйками |

Конусовидные, смолистые |

Овально заостренные, 0,6 см дл., светло-коричневые |

|

Хвоя |

2-3 см дл., четырехгранная, плотная, сильноколючая, с 3-6 линиями устьиц на каждой стороне, зеленая до серебристо-белой, торчит во все стороны, держится 4-6 (9) лет |

1,5-1,8 (2,8) см дл., около 1 мм шир., прямая, плоская, сверху и снизу неяснокилеватая,сверхузеленая,снизу серебристаяотбелыхполосоксо стальным синеватым оттенком |

0,8- 1,8 см дл., и 1,5- 2 мм шир., четырехгранная, сизовато-зеленая, слегка искривлена, держится 5-7 лет |

|

Шишки |

5- 10 см дл., 2- 3 см толщ., цилиндрические, светло-коричневые, с тонкими гибкими продольно ромбическими по краю волнисто-зубчатыми чешуями |

Цилиндрические, 5- 10 см дл., 2,5- 3 см шир., светло-коричневые, с топкими по краю выемчато-зубчатыми чешуями, созревают в октябре - ноябре и опадают зимой |

Цилиндрические, 3,5- 5 см дл., 1,5- 2 см шир., светло-коричневые, с цельно-крайними, гонкими чешуйками, созревают в октябре и опадают зимой |

|

Семена |

3 мм дл., бурые с 12-мм крылом, 1000 шт. весят 4- 5 г |

2-3ммдл.,светло-коричневые,с крылом в 12 мм, 1000 шт. весят 4-5 г |

2- 3 мм дл., светло-коричневые, с крылом в 6- 9 мм дл., 1000 шт. весят 2,5- 3,0 г |

Хвоя спиральная, четырехгранная или плоская, на конце заостренная, сидит на продолговатых подушечках (складочках коры), остающихся после их опадания, держится на дереве до 7 - 9 лет, в городских условиях - 3 - 4 года.

Корневая система поверхностная, особенно на избыточно увлажненных почвах, на хорошо дренированных почвах отдельные корни косо углубляются в почву до 0,5 - 0,7 м. Древесина беловато-желтоватая. Для древесины ели характерно наличие вертикальных и горизонтальных смоляных ходов (они выстланы 5-15 толстостенными эпителиальными клетками) и лучевых трахеид с мелкими зубцами или спиралями на внутренних стенках. Древесина ели является лучшим сырьем для изготовления бумаги и лучшим резонансным материалом для изготовления музыкальных инструментов. Особенно ценны ее мелко- и ровнослойные формы.

Род Picea содержит около 45 (35-50) видов, распространенных в Северной Европе, Северной, Восточной и Центральной Азии и Северной Америке. Наибольшее число видов в Центральном и Западном горном Китае. Из 10 видов, растущих в СССР, наибольшее значение имеет ель европейская, ель сибирская, ель восточная, ель тяньшанская, ель аянская (табл. 4). Из интродуцированных в СССР видов ели большое распространение получили ель канадская, ель колючая и ель сибирская (табл. 5).

Задание 6. Характерные особенности видов рода Picea

Цель задания - изучение сходства и различий отечественных и интродуцированных видов ели.Материалы к заданию: 1) фотографии, слайды и гербарии ели европейской, сибирской, восточной, аянской, сербской, тяньшанской, колючей и канадской; 2) побеги, коллекции шишек, семян, древесины и коры перечисленных видов ели; 3) зафиксированные в период цветения женские и мужские стробилы ели европейской; 4) препараты пыльцы ели европейской, микросрезы древесины и коры в трех проекциях: поперечном, радиальном и тангенциальном.

Оборудование к занятию: диапроектор "Свитязь", препаровальная лупа, микроскоп, препаровальные иглы, салфетка, карандаш и рабочая тетрадь для рисования.

Порядок выполнения задания:

1. Выпишите признаки основного вида рода Picea- ели европейской, или обыкновенной. Зарисуйте эти признаки в следующей последовательности: 1) общий габитус дерева (характер кроны); 2) побег с хвоей и женскими стробилами во время цветения; 3) семенная и кроющая чешуйки во время цветения (отпрепарировать и посмотреть под лупой);

4) зрелая шишка на побеге; 5) семенная и кроющая чешуйки зрелой шишки; 6) побег с мужскими стробилами и хвоей; 7) тычинка (отпрепарировать и рассмотреть под лупой), зарисовать и записать детали; 8) семя с крылаткой, семя отдельно и крылатка без семени; 9) хвоинка и ее поперечное сечение; 10) макро- и микростроение древесины и коры.

2. Пользуясь этими сведениями, составьте краткое дендрологическое описание ели обыкновенной по следующему образцу. Ель обыкновенная, или европейская, - Picea abies Karst. (P. excelsa Link.) относится к секции Eupicea (настоящие ели). Ель обыкновенная представлена стройными деревьями от 20 до 50 м высоты, с конической кроной. Хвоя одиночная, темно-зеленая, одноцветная, в поперечном сечении ромбическая, на вершине тупозаостренная, длиной от 10 до 25 мм.

Женские стробилы во время цветения темно-красного цвета с фиолетовым оттенком, цилиндрической формы, располагаются на вершине прошлогоднего побега вертикально. Концы семенных чешуй во время цветения отогнуты наружу для облегчения проникновения пыльцы к семяпочкам, лежащим у основания семенной чешуи. Кроющие чешуйки у ели меньше семенных и во время цветения, и в зрелой шишке. После опыления семенные чешуйки смыкаются, а шишка свешивается с побега отвесно. Зрелые шишки ели европейской цилиндрические, длиной 10-15 см, семенные чешуйки ромбические, двузубчатые на конце. Семена с желтоватой крылаткой. Семя лежит в ложковидном углублении крылатки.

Мужские стробилы овальной формы (1 - 1,5 см длиной) темно-красного цвета, располагаются в пазухах хвои, в верхней части прошлогодних побегов. К моменту цветения окраска их становится красновато-желтой, так как между гребнями тычинок видны наполненные желтой пыльцой пыльники. Тычинка имеет два пыльника, гребень и короткую тычиночную нить.

Ель европейская распространена в Западной Европе, европейской части СССР, где заходит на север до северной границы леса, а на юге - до северной границы лесостепи.

3. Определение некоторых видов рода Picea. С помощью ключей, помещенных во втором разделе данного практикума, определите ель сибирскую, ель аянскую, ель колючую, ель восточную, ель тяньшанскую и ель канадскую по побегам с хвоей, по шишкам и семенам. Составьте сравнительные таблицы, сделайте рисунки наиболее характерных признаков перечисленных видов ели. Составьте карту ареалов ели европейской, ели сибирской и ели аянской.

Задание на дом

Пользуясь материалами занятий и практикумом, составьте описание некоторых видов ели: ель сибирская, ель аянская, ель колючая и ель тяньшанская. За основу возьмите порядок описания, приведенный выше для ели европейской.

Подвид, наряду с (P. Fennica) одна из двух географических рас или экотипов . Очень похожа на ель европейскую , более декоративна, отличается меньшими размерами (30 м), более короткой голубоватой хвоей, грубоволосистыми побегами и более мелкими шишками (3,5-8 см), с цельнокрайними семенными чешуями.

Зацветающие шишки Picea obovata

Описание вида. Средних размеров дерево высотой около 35 м, (самое высокое из известных - 42 м высотой с стволом 1,5 м, на полуострове Святой Нос, озеро Байкал). В отличие от ели европейской , обладает более сизовато-голубоватым охвоением, более плотной узко-пирамидальной кроной. Побеги красновато-коричневые до желто-серых или почти белых, часто густо-опушеные короткими, редкими, рыжеватыми волосками, реже голые.

Ветви бороздчатые, густо усеяны пеньками листовых рубцов, которые располагаются на удлиненных листовых подушках, коротко заостренных сверху и вытянутых вниз. Причем нижний конец подушки острием попадает между двумя нижележащими подушками. Почки от яйцевидных до овальных, красно-коричневые, несмолистые, почечные чешуйки плотно прилегающие, из них нижние часто имеют шиловидное острие.

Опыленные шишки Picea obovata

Хвоя линейно-шиловидная, зеленая, жесткая, колючая, на ветвях располагается поочередно, более густая и корткая, чем у ели обыкновенной 10-15 (30) мм длиной и шириной до 1 мм. Хвоинки четырехгранные, с каждой стороны имеют по 2-3 слабо выраженные устьичные полоски, что делает в целом охвоение сизоватым.

Старая вызревшая шишка Picea obovata

Цветет в мае-июне с 8 лет, семена созревают в сентябре. Мужские колоски желто-оранжевые или фиолетово-красные, овальные, 12 мм длины, 6-7 мм толщины, сидят по нескольку на концах ветвей. Женские шишки после опыления красноватые, прямостоячие, при созревании зеленые или фиолетовые, позднее глянцевые, темно-коричневые, висячие, яйцевидно-овальные, 3,5-8 см длины, 2,5-4 см в диаметре. Созревают на 4-6 месяце после опыления.

Внешний вид листьев Picea obovata

Семенные чешуи тонкие, выпуклые, вееровидные, на верхнем конце округлые, реже отсеченные, слегка притупленные, цельнокрайние, иногда слабо выемчатые. Чешуйка коричнево-желтая, блестящая, слегка покрыта матовым коротким пушком. Вид легче всего отличить от ели обыкновенной по семенным чешуям. Кроющие чешуи в 5 раз короче семенных, на верхушке грубозубчатые, как бы выгрызенные. Семена 4 мм длиной, мелкие, черноватые, яйцевидные до бледно-желтоватых, с крылом в 3 раза длиннее семени, созревают к концу сентября в год опыления.

Экологическое свойство вида . Произрастает в тайге Западной и Восточной Сибири, на юг до Алтайских гор на северо-западе до Монголии. В условиях континентального климата образует чистые и смешанные насаждения по долинам рек, как сопутствующая порода встречается в лесах различного состава, вместе с пихтой, сосной, лиственницей и березой . Биологические свойства близки к таковым у . Голубая разновидность включена в Красные книги Бурятии, Иркутской и Читинской областей.

Лес Picea obovata на фоне Зигальги - одного из хребтов Южного Урала

В Беларуси выращивается в дендрариях и парках, где по биопоказателям мало отличается от ели европейской. Более зимостойка. Пригодна для выращивания в зоне 1-8 (Морозоустойчивость более -45,6°C). Это одно из наиболее холодостойких известных деревьев. В ЦБС имеется около 10 плодоносящих деревьев высотой 7-10 м, самосев не наблюдается, так как они только вступили в фазу плодоношения.

Размножение и культивирование. Аналогично ели европейской. Весенний посев на рыхлый минеральный субстрат с последующим мульчированием и притенением в первые годы жизни.

Общий вид взрослого дерева Picea obovata

Предназначение и применение. Древесина используется для строительства и производства бумаги. Из хвои получают эфирное масло, входящее в состав медицинского препарата «пинабин», а также аскорбиновую кислоту. В народе молодые побеги используются в пищу как витаминная добавка, водным настоем хвои лечат цингу. Настои весенних побегов, шишек и хвои назначают при простудных заболеваниях, кашле, ванные - при ревматических болях, радикулите.

Ландшафтное строительство. В культуре по всей средней полосе России до крайнего севера. По декоративности и хозяйственному использованию близка к ели европейской. Декоративнее ели обыкновенной более плотной, правильной формой кроны и приятным сизоватым охвоением. В зеленом строительстве используется внутри своего ареала. В городских посадках используют как обычную ель, так и разновидность с голубым цветом хвои (P. obovata var. coerulea) . Весьма перспективное для РБ растение.

Вконтакте